はじめに:100万人が訪れるアートの聖地へ

瀬戸内海に浮かぶ島々が、3年に一度、現代アートの舞台へと姿を変える。2025年で6回目の開催となる瀬戸内国際芸術祭は、今や国内外から100万人もの来場者を迎える日本最大級のアートイベントとして確固たる地位を築いています。

穏やかな海を船で渡り、島の細い路地を歩きながら出会うのは、瀬戸内の風土や人々の営みに深く根ざした作品の数々。今年は香川・岡山・兵庫3県8つの美術館が連携する初の試みも加わり、さらに充実した芸術体験が可能になりました。

ミュージシャンの坂本美雨さんと作家・クリエイターの尾崎世界観さんが実際に巡った、瀬戸内国際芸術祭の魅力を徹底的にご紹介します。

瀬戸内国際芸術祭とは?基本情報をチェック

芸術祭の成り立ちと理念

瀬戸内国際芸術祭は、過疎化や高齢化が進む瀬戸内の島々を舞台に、「海の復権」をテーマとして2010年にスタートしました。単なるアートイベントではなく、地域再生のプロジェクトとしての側面を持つこの芸術祭は、アートを通じて島の歴史や文化、人々の生活を再発見する試みです。

国内外のアーティストたちは、島を訪れ、地域の人々と対話を重ねながら、その土地ならではの作品を生み出します。廃校や空き家、港の倉庫など、かつての生活の痕跡が残る場所が作品の舞台となり、記憶と現代アートが融合する独特の空間が生まれています。

2025年開催の特徴と見どころ

今年で6回目を迎える芸術祭は、過去最大規模での開催となっています。特筆すべきは、香川県、岡山県、兵庫県の3県にまたがる8つの美術館が初めて連携したこと。これにより、島々のアート体験だけでなく、各地域の美術館を巡る新たな楽しみ方が加わりました。

会期は春・夏・秋の3シーズンに分かれており、季節ごとに異なる表情を見せる瀬戸内の自然とアートのコラボレーションを楽しむことができます。各シーズンで公開される作品やイベントも異なるため、リピーターも多いのが特徴です。

島巡りの魅力:船で渡る非日常体験

フェリーホッピングの醍醐味

瀬戸内国際芸術祭の大きな魅力のひとつが、島から島へと船で移動する「フェリーホッピング」の体験です。高松港や宇野港などを起点に、大小さまざまな島々を結ぶフェリーに乗り込む瞬間から、すでに芸術祭は始まっています。

穏やかな瀬戸内海を進む船上からは、大小700以上の島々が織りなす多島美を一望できます。潮風に吹かれながら次の島への期待を膨らませる時間は、都会では決して味わえない贅沢なひととき。坂本美雨さんも「船に乗っている時間そのものがアート体験のような気がする」と語っています。

島ごとに異なる個性とアート

直島、豊島、犬島、小豆島など、芸術祭の舞台となる各島は、それぞれに独特の個性を持っています。

直島は現代アートの聖地として世界的に知られ、地中美術館やベネッセハウスミュージアムなど、建築そのものがアート作品となっている施設が点在します。草間彌生の「赤かぼちゃ」「黄かぼちゃ」は芸術祭のアイコン的存在です。

豊島は、棚田が広がる農村風景と現代アートが調和する島。豊島美術館の水滴のような建築は、自然と一体化した究極の空間体験を提供します。

犬島は、かつての銅の精錬所跡地を活用した犬島精錬所美術館が有名。産業遺産とアートの融合が、歴史への新たな視点を与えてくれます。

尾崎世界観さんは「各島を巡るたびに、アートと生活が自然に溶け合っている様子に驚かされる」と述べており、島そのものが巨大なインスタレーション作品のような空間となっています。

細い路地に隠された宝物:作品との偶然の出会い

集落を歩く楽しさ

瀬戸内の島々の魅力は、作品そのものだけではありません。作品を探して島の集落を歩く過程こそが、かけがえのない体験となります。

細い路地、石垣、古い民家、お地蔵さん、漁港の風景。日常生活が営まれる空間の中に、突如として現代アート作品が現れる驚き。地図を頼りに迷いながら歩くことで、観光ガイドには載っていない島の素顔に出会えます。

坂本美雨さんは「迷子になりかけたときに出会った作品が一番印象に残っている」と語り、計画通りにはいかない島巡りの魅力を表現しています。地元の方々との何気ない会話も、この芸術祭ならではの思い出となります。

場所の記憶を呼び起こすアート

多くの作品が、廃校、空き家、倉庫など、かつて人々の生活があった場所に設置されています。アーティストたちは、その場所の歴史や記憶に敬意を払いながら作品を制作しており、建物そのものが持つストーリーとアート作品が共鳴し合っています。

例えば、かつて子どもたちの声が響いた小学校の教室に展示される作品は、そこで過ごした時間への郷愁を呼び起こします。高齢化で空き家となった民家を活用した作品は、島の現実と向き合いながら新たな価値を生み出しています。

国内外のアーティストが描く瀬戸内

土地に根ざした作品制作

瀬戸内国際芸術祭に参加するアーティストたちの多くは、実際に島を訪れ、数週間から数ヶ月滞在しながら作品を制作します。地域の歴史を学び、住民と対話を重ね、その土地ならではの素材や技法を取り入れることで、場所と深く結びついた作品が生まれます。

海外からのアーティストにとって、瀬戸内の風土は新鮮な驚きに満ちています。穏やかな海、多島美の景観、古い集落の佇まい、そして何より島で暮らす人々の温かさ。これらすべてが作品のインスピレーション源となっています。

日本人アーティストの新たな視点

一方、日本人アーティストにとっても、瀬戸内は特別な場所です。急速に変化する現代日本において、島々には「失われつつある日本の原風景」が残されています。過疎化という課題を抱えながらも、豊かなコミュニティと文化が息づく島々は、日本の未来を考える上で重要な示唆を与えてくれます。

尾崎世界観さんは「日本人として当たり前だと思っていた風景が、実はとても貴重なものだったと気づかされた」と語り、瀬戸内のアートが持つ文化的価値を強調しています。

3県8美術館連携の新たな試み

美術館ネットワークの誕生

2025年の芸術祭で特に注目されるのが、香川県、岡山県、兵庫県の3県にまたがる8つの美術館による初の連携プロジェクトです。これまで島々のアートに焦点が当たっていた芸術祭に、各地域の美術館という新たな拠点が加わることで、より広域かつ多層的な芸術体験が可能になりました。

連携する美術館は、それぞれが地域の文化拠点としての役割を果たしてきた施設ばかり。今回のプロジェクトでは、共通チケットの発行や特別展示の開催、作品の相互貸出などが行われており、芸術祭をきっかけに各美術館の個性を再発見できる仕組みが整っています。

島と陸をつなぐアート回廊

この連携により、瀬戸内海の島々だけでなく、本土側の文化施設も含めた「瀬戸内アート回廊」とも言うべき広域ネットワークが形成されました。島でのサイトスペシフィックな作品体験と、美術館でのキュレーション展示を組み合わせることで、多角的にアートを楽しむことができます。

坂本美雨さんは「美術館を訪れることで、島で見た作品の背景や文脈がより深く理解できた」と述べており、この連携が鑑賞体験の質を高めていることがわかります。

坂本美雨さん&尾崎世界観さんが語る瀬戸内

ミュージシャンが感じるアートと音楽の共鳴

ミュージシャンの坂本美雨さんにとって、瀬戸内のアートは音楽と通じるものがあると言います。「作品と対峙する静かな時間が、音楽を聴くときの感覚に似ている」と彼女は語ります。

特に印象的だったのは、自然と一体化した作品の数々。波の音、風の音、鳥のさえずりといった自然音が、作品の一部として機能していることに深い感動を覚えたそうです。「都会のホワイトキューブでは決して味わえない、五感すべてで感じるアート体験」だと表現しています。

作家・クリエイターの視点から見た物語性

作家であり、クリエイターでもある尾崎世界観さんは、瀬戸内のアートが持つ「物語性」に注目しています。「それぞれの作品に、島の歴史や人々の生活、アーティストの思いが重層的に織り込まれている」と分析します。

特に古い建物を活用した作品には、その場所が持つ記憶と新しい創造が交差する独特の時間軸があり、文学作品のような深い読み解きの楽しみがあると語っています。「作品を見ることは、その土地の物語を読むこと」という彼の言葉は、瀬戸内国際芸術祭の本質を突いています。

実際に訪れるための実践ガイド

アクセスと移動手段

瀬戸内国際芸術祭へのアクセスは、主に高松港(香川県)または宇野港(岡山県)が起点となります。高松へは、飛行機なら高松空港から、新幹線なら岡山駅で乗り換えてJR高松駅へ。宇野へは、岡山駅からJR宇野線で約1時間です。

各港から島々へは定期フェリーや高速船が運航しており、芸術祭期間中は増便されることも。複数の島を効率よく巡るには、フェリーの時刻表をしっかりチェックし、計画的に動くことが重要です。ただし、予定通りにいかないのも島旅の醍醐味。時間に余裕を持った計画をおすすめします。

おすすめの巡り方

初めて訪れる方には、まず直島から始めることをおすすめします。アクセスも比較的よく、見どころも多いため、芸術祭の雰囲気をつかむのに最適です。

2日目以降は、豊島や犬島など、より小さな島々へ。それぞれ1日かけてゆっくり巡ることで、島の空気感やアートとの対話を深く楽しめます。

体力と時間に余裕がある方は、小豆島も訪れてみてください。島が大きいため、レンタカーやレンタサイクルの利用が便利です。

坂本美雨さんは「焦らず、1つの島をじっくり味わうことが大切」とアドバイスしています。すべての作品を見ようとするのではなく、自分のペースで気になる作品と向き合う時間を大切にしましょう。

持ち物と服装の注意点

島巡りには、歩きやすい靴が必須です。坂道や未舗装の道も多いため、スニーカーなど履き慣れた靴を選びましょう。帽子、日焼け止め、飲み物も忘れずに。島には自動販売機が少ない場合もあるので、港で購入しておくと安心です。

天候が変わりやすいため、軽量の雨具も持参すると良いでしょう。また、作品鑑賞には一部有料のものもあるため、現金も多めに用意しておくことをおすすめします。

地域の人々とのふれあい

アートが生み出すコミュニケーション

瀬戸内国際芸術祭の特別な魅力のひとつが、地域の人々との自然な交流です。島を歩いていると、「どこから来たの?」「あの作品は見た?」と声をかけてくれる地元の方々に出会います。

多くの島民が芸術祭のサポーターとして参加しており、作品の案内や島の歴史について親切に教えてくれます。カフェや食堂で地元の食事をいただきながら、島の暮らしについて聞く時間は、作品鑑賞と同じくらい貴重な体験です。

尾崎世界観さんは「島の方々のホスピタリティが、この芸術祭を特別なものにしている」と語り、人とアートとの関係性の重要性を指摘しています。

持続可能な芸術祭を支える力

芸術祭は、島々に多くの来訪者をもたらし、経済的な効果も生んでいます。しかし、それ以上に重要なのは、アートが島民に誇りと希望を与えていることです。

過疎化が進む中でも、芸術祭を通じて自分たちの島の価値を再認識し、積極的に関わる島民が増えています。若い世代がアートをきっかけに島に帰ってくるケースや、移住者が増えるケースも報告されています。

まとめ:瀬戸内で出会う、アートと人生

瀬戸内国際芸術祭は、単なるアートイベントではありません。海と島、歴史と現代、地域と世界、そして人と人をつなぐ、壮大な文化プロジェクトです。

100万人もの人々が訪れる理由は、質の高い現代アート作品だけでなく、その作品が置かれた文脈、島々の美しい自然、そして何より温かい人々との出会いにあります。

坂本美雨さんと尾崎世界観さんが体験したように、この芸術祭は訪れる人それぞれに異なる発見と感動をもたらします。アートに詳しくなくても大丈夫。船に乗り、島を歩き、作品と向き合う。そのシンプルな行為の中に、日常では得られない特別な時間が待っています。

今年初めて実施された3県8美術館の連携も、芸術祭の可能性をさらに広げています。瀬戸内という地域全体が、アートを通じて新たな文化圏として生まれ変わろうとしているのです。

次の瀬戸内国際芸術祭は3年後。でも、島々のアートの多くは常設展示されており、芸術祭期間外でも訪れることができます。一度訪れたら、きっとまた戻りたくなる。それが瀬戸内の魅力です。

あなたも、アートの聖地となった瀬戸内へ、船で渡ってみませんか。

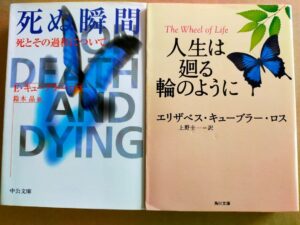

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=21553406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2213%2F9784568432213_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント