近くに公園がある。

歩いて10分といった所か。

しかし、その公園は坂の上にあるため、

自転車で行くには押して登らなければならない。

行き場がなくなると私はその公園に避難する。

近くのコンビニでビールか酎ハイと少しのつまみを買って

2つあるベンチの南側に座る。

そこが私の定位置なのだが、その日はその定位置に先客がいた。

若い少年だった。スマホでのゲームに夢中だったので、

私は、その隣のベンチに座ることにした。

間もなくその少年は姿を消したのだが、私は席を移動することはしなかった。

少しづつ闇が襲ってきた。

もう、夕方も遅くなり薄暗くなってきた。

しかし、誰もいなくなった公園は私にとって好都合である。

心も落ち着き嫌なことは少しのアルコールと公園の緑が私を慰めてくれるのだ。

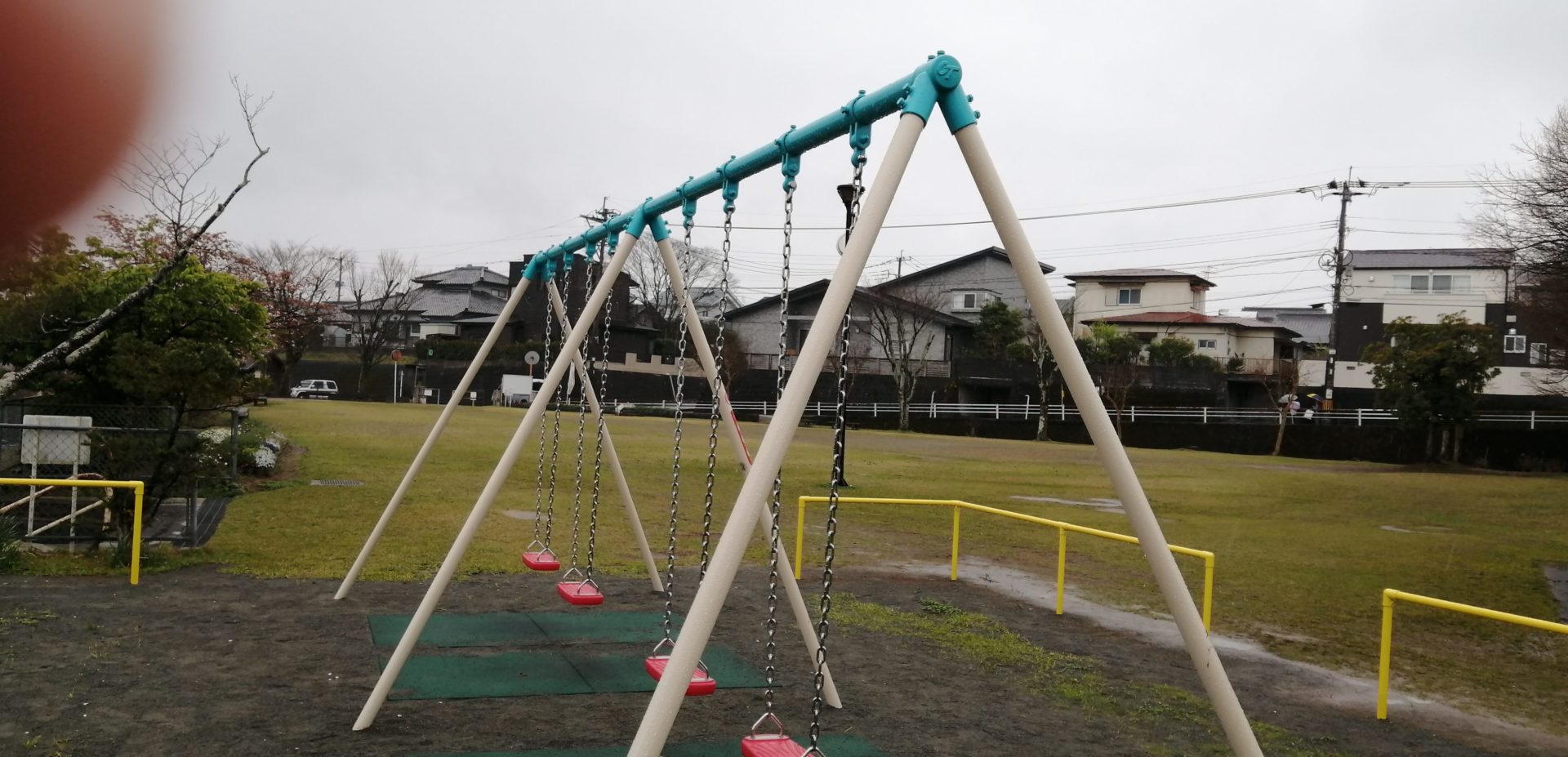

ブランコのきしむ音が聞こえた。

こんな時間に子どもが遊びに来るのも変なことだが、ブランコの方を見ることなく

自分だけの時間に浸っていた。

「おじちゃん!」

私のことを呼んでいることが分かった。

若い20代前半の女性が、先ほど少年が座っていたベンチに座っていた。

「疲れちゃったよ、生きるの。」

その唐突とも言える言葉に驚きはしなかったが、彼女の方を見た。

「どうしたの?」

短い言葉を放った。

彼女の様子は明らかに疲れていたが、初対面の若い女性に声をかけるには、

臆病だったのだろう。

「おじいちゃんの介護をしてるんだけど疲れちゃったよ。」

屈託もなく語るその彼女に興味がわいた。

私は、おじいちゃんの世話を孫がするのはおかしい、あなたの両親がすればいいのではと当たり前のことだが返答した。色々な事情がありそうだったがそれは聞き出そうとも思わなかった。

「私ね、近くの心療内科に通っているのよ。」

悩みはあるにせよ、快活そうな人見知りをしない彼女からのこの言葉には驚いた。

私は、薬の名前を2,3挙げた。

彼女は、私もその薬飲んでいるのよと嬉しそうに言った。

私の口調は忘れてしまっていた先生の口調になっているのに自分でも気づいていた。

励まそうとしたがただ彼女の話を聞くだけで良いと思い、同じような境遇だと共感した。

何故だかよく分からないが、同じ匂いをする人は無意識に分かるような気がする。

夕方遅くにブランコを思い切りぶらり、ぶらりとこぐ姿は印象に強く残った。

ただ、気になったのは言葉遣いが標準語だったことだ。

懐かしい東京での言葉を久しぶりに聞き、私もいつの間にか東京弁になっていた。

彼女の話では、東京から帰ってきて間もないと言うことだった。

たわいもない東京でのことを話したが、その彼女に魅かれていく自分を感じ、また、東京時代のことが交差していた。

あたりも暗くなるといつの間にか彼女は姿を消した。

また、会えるような気がその時は感じた。

日曜日の夕方。

その後、日曜日の夕方に合わせてその公園に向かったのだが、

もう会うことはなかった。

人との出会いは一時的でもその彼女とはまたいつか会えるような気がする。

東京で過ごした日々はもう帰ってこない。

東京で知り合った人たちとはもう2度と会うことはないと思うのだが。

心療内科に通う彼女の無事を祈るのみだ。

また同じようにあの時の彼女の安否を祈るのみだ。

普段思わないようにしている、

東京時代のあの人だけは元気にしているだろうかとまた心配になっていた。

コメント