はじめに:劇作家が見たシュルレアリスムの世界

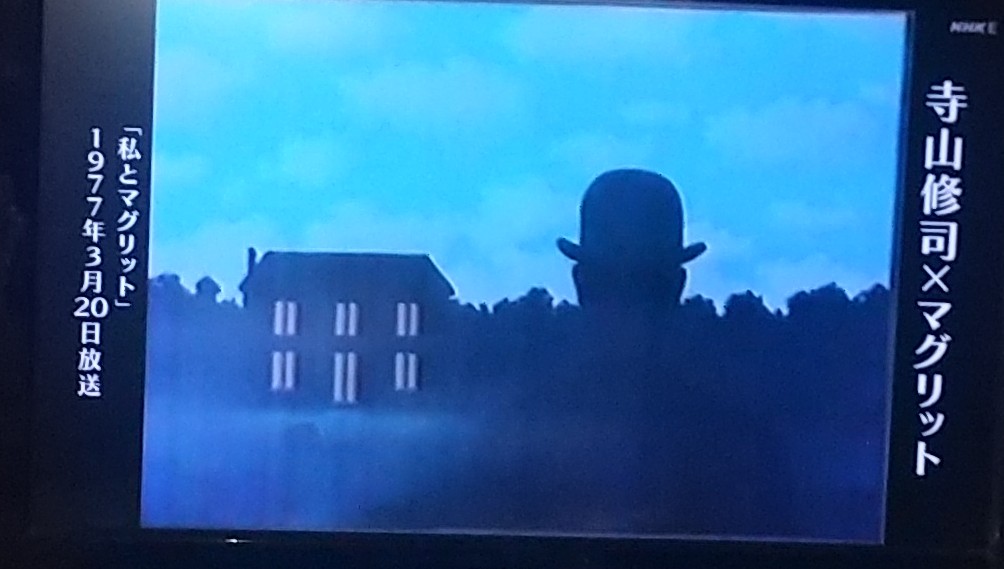

1977年3月、日本を代表する前衛劇作家・寺山修司が、ベルギーの画家ルネ・マグリットについて語った貴重な番組「私とマグリット」が放送されました。この番組で寺山は、マグリットの絵画に描かれる象徴的なモチーフ――山高帽を被った謎めいた人物像に、自らの父親のイメージを重ね合わせながら、シュルレアリスム絵画の本質に迫っています。

演劇という「見える嘘」を追求し続けた寺山修司が、なぜマグリットの「見える不可思議」に惹かれたのか。そこには、現実と非現実の境界線を揺さぶり続けた両者に共通する芸術観がありました。

寺山修司とマグリット――二人の芸術家の出会い

寺山修司という表現者

寺山修司(1935-1983)は、劇作家、詩人、映画監督として多岐にわたる活動を展開した昭和の天才です。実験演劇集団「天井桟敷」を主宰し、「書を捨てよ、町へ出よう」などの挑発的な言葉で知られ、既成概念を打ち破る前衛的な作品を次々と生み出しました。

彼の作品には常に「記憶」「不在」「幻想」というテーマが色濃く反映されており、特に幼少期に別れた父親への複雑な感情は、生涯にわたって創作の源泉となっていました。

ルネ・マグリットのシュルレアリスム

一方、ルネ・マグリット(1898-1967)は、20世紀を代表するベルギーのシュルレアリスム画家です。日常的なモチーフを非日常的な文脈に置くことで、見る者の固定観念を揺さぶる作品を数多く残しました。

「これはパイプではない」と書かれた『イメージの裏切り』や、空に浮かぶ岩を描いた『ピレネーの城』など、彼の絵画は一見すると写実的でありながら、現実にはあり得ない光景を冷静な筆致で描き出します。

山高帽の男――父のイメージとの重なり

マグリット作品における山高帽の男

マグリットの作品に繰り返し登場する山高帽を被った背広姿の男性像は、彼の絵画を象徴するモチーフとなっています。顔が見えない、あるいは林檎で隠されているこの人物は、匿名性と不在の象徴として機能しています。

『ゴルコンダ』では、同じ姿の男たちが空中に浮遊し、『人の子』では山高帽の男の顔が青リンゴで覆い隠されています。これらの人物は個性を持たず、近代社会における画一化された存在を表現していると解釈されてきました。

寺山が見た父親のイメージ

寺山修司にとって、この山高帽の男は個人的な意味を持っていました。彼の父親は寺山が幼い頃に出征し、戦後インドネシアで亡くなりました。寺山にとって父親は、明確な記憶として残っているわけではなく、むしろ「不在」そのものとして意識されていた存在でした。

山高帽を被った男――それは昭和初期の典型的なサラリーマン、あるいは知識人の姿でもあります。顔のない、あるいは顔が隠された男性像に、寺山は会うことのできなかった父親の姿を投影したのです。ここには、具体的な記憶ではなく、想像と欠落によって形作られた父親像があります。

舞台人としての視点――演劇とシュルレアリスムの共鳴

「見せる」ことと「隠す」こと

演劇人としての寺山は、マグリットの絵画技法に舞台表現との共通点を見出していました。演劇は観客の目の前で展開される「見える虚構」です。俳優は舞台上で別人を演じ、書割や照明は別の場所や時間を表現します。

マグリットの絵画もまた、写実的な技法で描かれているにもかかわらず、そこに描かれているのは現実にはあり得ない光景です。この「リアルに描かれた非現実」という矛盾こそが、観客や鑑賞者の認識を揺さぶります。

寺山の演劇では、しばしば現実と虚構の境界が曖昧にされます。観客を舞台に上げたり、街頭で突然劇を始めたりする手法は、日常と非日常の境界線を問い直す試みでした。これはマグリットが絵画で行っていたことと本質的に同じアプローチだったのです。

不可思議さの演出

マグリットの絵画における「不可思議さ」は、奇抜なモチーフによるものではありません。むしろ、ごく普通のモチーフが「あるべきでない場所」に配置されることで生まれます。室内に浮かぶ雲、巨大化したリンゴ、鏡に映らない人物――これらは特殊効果的な驚きではなく、認識の転覆による不安や戸惑いを呼び起こします。

寺山の演劇も同様に、日常的な行為や物品を異化することで観客を揺さぶりました。彼は「演劇は日常生活の延長ではなく、日常生活への疑問符である」と語っています。この視点は、マグリットの「見慣れたものを見慣れない方法で提示する」という姿勢と完全に一致しています。

シュルレアリスムの魅力――現実を疑う眼差し

固定観念からの解放

シュルレアリスムは、理性や常識によって抑圧された無意識の世界を表現しようとする芸術運動でした。マグリットのアプローチは、ダリやエルンストのような幻想的・象徴的な手法とは異なり、極めて冷静で論理的に見える画面構成の中に非論理性を忍び込ませるというものでした。

寺山がマグリットに惹かれたのは、この「冷静な狂気」とでも呼ぶべき表現方法にあったと考えられます。寺山自身の作品も、感情的な爆発よりも、緻密に計算された違和感の積み重ねによって観客の認識を揺さぶるものが多くあります。

言葉とイメージの関係

マグリットは『言葉とイメージ』という連作で、言語と視覚イメージの関係性を問い直しました。「これはパイプではない」という有名な作品は、描かれたパイプの絵は実際のパイプではないという当たり前の事実を指摘することで、表象と実在の問題を提起しています。

詩人でもあった寺山は、言葉の持つ力と限界を深く理解していました。「言葉は現実を捉えるが、同時に現実を歪める」という認識は、彼の詩や戯曲の根底にあります。マグリットの絵画が視覚的に行っていることを、寺山は言葉で、そして演劇という総合芸術で実践していたのです。

記憶と不在――欠けているものへの想像力

欠落がもたらす創造性

寺山修司の作品世界において、「不在」や「欠落」は重要なテーマです。いない父親、去っていった恋人、失われた故郷――これらは具体的な記憶としてではなく、想像力によって再構築された幻影として作品に現れます。

マグリットの山高帽の男もまた、顔が見えない、個性がない、つまり「欠けている」存在です。この欠落こそが、鑑賞者に想像を促します。完全に描かれたものよりも、何かが欠けているもののほうが、人の想像力を刺激するのです。

記憶の不確かさ

1977年の番組で寺山がマグリットについて語ったとき、すでにマグリットは世を去って10年が経過していました。一方、寺山自身も6年後の1983年に47歳の若さで亡くなります。

二人の芸術家に共通するのは、記憶の不確かさへの鋭い意識です。マグリットの絵画は、見ているはずのものが実は見えていない、理解しているつもりのものが実は理解できていないという認識の不確かさを視覚化します。寺山の作品もまた、記憶は常に変容し、過去は常に現在によって書き換えられるという時間意識に貫かれています。

現代に通じるメッセージ――イメージの時代における真実

イメージと現実の乖離

私たちは今、かつてないほど多くのイメージに囲まれて生きています。SNS、広告、メディア――現実そのものよりも、現実のイメージのほうが強い影響力を持つ時代です。

マグリットが20世紀前半に提示した「イメージの裏切り」というテーマは、現代においてますます切実な問題となっています。私たちが見ているものは本当に「そこにあるもの」なのか、それとも誰かによって意図的に作られた「イメージ」なのか――この問いは、フェイクニュースやディープフェイクの時代においてより重要性を増しています。

固定観念を揺さぶる力

寺山修司がマグリットに見出した価値は、固定観念を揺さぶる力でした。「こうあるべき」「これが正しい」という思い込みは、私たちの思考を狭め、可能性を限定します。

芸術の役割の一つは、このような固定観念に疑問を投げかけ、別の見方の可能性を示すことです。マグリットの絵画も寺山の演劇も、観客に「当たり前」を疑うことを求めます。その不快さや戸惑いの中にこそ、新しい認識の可能性が開かれるのです。

おわりに:父を探し続けた劇作家の眼差し

寺山修司にとってマグリットとの出会いは、単なる芸術的関心以上のものでした。そこには、不在の父親へのまなざし、失われた記憶への渇望、そして虚構と現実の境界で揺れ動く表現者としての共感がありました。

山高帽を被った顔のない男たち――それは近代社会における匿名化された存在であると同時に、寺山個人にとっては永遠に手の届かない父親の象徴でもありました。具体的な顔を持たないからこそ、その不在は無限の想像力を喚起します。

1977年に放送された「私とマグリット」は、二人の天才芸術家の精神的な対話の記録であると同時に、イメージと現実、記憶と想像、存在と不在という普遍的なテーマについての深い省察でもあります。

寺山修司は47歳で世を去りましたが、彼が見出したマグリットの魅力――日常の中の不可思議さ、見えるものの裏にある見えないもの、そして欠落がもたらす想像力の豊かさ――は、今なお私たちに多くのことを語りかけています。

現実と虚構の境界が曖昧になりつつある現代だからこそ、二人の芸術家が投げかけた「見ることとは何か」「存在するとはどういうことか」という根源的な問いは、ますます重要性を増しているのです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11793841.6d3b49ea.11793842.e4e62598/?me_id=1220950&item_id=15472668&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_572%2Fneobk-1019508.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント