はじめに:失われゆく「人間らしい死」

現代医療は目覚ましい発展を遂げました。しかし、その高度化の陰で、私たちは大切な何かを失いつつあるのではないでしょうか。

救命救急の現場では、数値とモニターが患者の状態を表し、家族でさえ最期の瞬間に立ち会えないことがあります。死はデータとして管理され、量的に測定される対象となり、かつて当たり前だった「人が尊厳をもって死を迎える」という営みが困難になってきています。

この状況に警鐘を鳴らし、終末期医療に革命をもたらした一人の精神科医がいます。エリザベス・キューブラー・ロスです。

キューブラー・ロスが見た医療現場の問題

数値化される死、置き去りにされる人間性

1960年代のアメリカ。医療技術の進歩は命を救う可能性を広げましたが、同時に死にゆく患者の心理的・精神的ニーズは軽視されるようになっていました。

病院では効率性が重視され、患者は病室番号やカルテ番号で呼ばれることもありました。終末期の患者は「もう治療法がない」と判断されると、医療スタッフから避けられる傾向さえありました。死は医療の「失敗」とみなされ、患者本人の気持ちや家族の悲しみに向き合う時間は後回しにされたのです。

危機感から生まれた革新的な試み

こうした状況に深い危機感を抱いたキューブラー・ロスは、シカゴのビリングス病院で画期的な取り組みを開始します。それが「死とその過程」に関するワークショップでした。

このワークショップでは、医学生や医療従事者が実際に末期患者と対話する場を設けました。患者の了解を得た上で、その面談内容を録音し、詳細に分析していったのです。約200人もの終末期患者との対話を通じて、キューブラー・ロスは死にゆく人々の心理を体系的に理解しようと試みました。

「死ぬ瞬間」が明らかにした五つの段階

質的アプローチによる新たな理解

従来の医学が「死」を生理学的な現象として捉えていたのに対し、キューブラー・ロスは質的な視点から死のプロセスを捉え直しました。数値やデータでは表せない、人間の内面の動きに焦点を当てたのです。

その研究成果として発表されたのが、著書『死ぬ瞬間』(On Death and Dying, 1969年)です。この本で提示された「死の受容プロセスにおける五段階」は、現在でも終末期ケアの基礎理論として世界中で参照されています。

五段階モデルとは

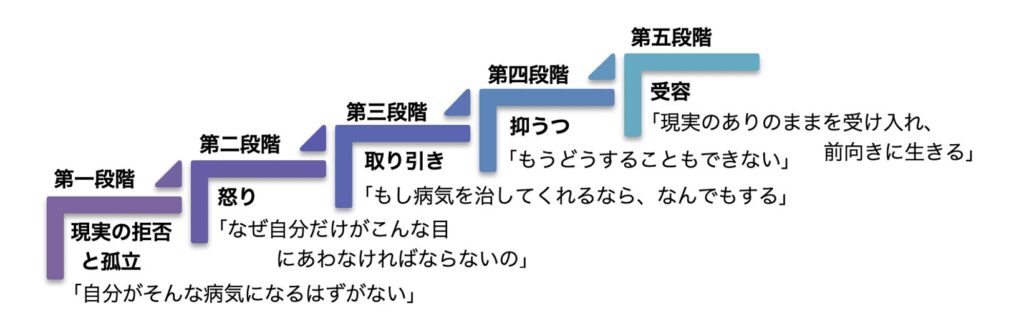

キューブラー・ロスが提唱した五つの段階は以下の通りです。

第一段階:否認(Denial)

「そんなはずはない」「何かの間違いだ」と、自分が死に直面している事実を拒否する段階です。突然の死の宣告に対する防衛反応として、現実を受け入れられない心理状態が生じます。

第二段階:怒り(Anger)

否認が維持できなくなると、「なぜ私なのか」「不公平だ」という怒りが湧き上がります。医療スタッフや家族、神に対して怒りを向けることもあります。

第三段階:取引(Bargaining)

「もう少し生きられるなら何でもする」と、神や運命と交渉しようとする段階です。善行を約束したり、祈りを捧げたりして、死を先延ばしにしようと試みます。

第四段階:抑うつ(Depression)

死が避けられない現実であることを理解し、深い悲しみに沈む段階です。失うものの大きさを実感し、絶望感に襲われます。

第五段階:受容(Acceptance)

最終的に、自分の死を静かに受け入れる段階です。恐怖や怒りを超えて、平穏な心境に至ります。

モデルの正しい理解

ただし、この五段階モデルは、すべての患者が必ずこの順序で進むという硬直的な枠組みではありません。段階を行き来することもあれば、特定の段階を経験しない人もいます。キューブラー・ロスが伝えたかったのは、死に向き合う人々の心には多様で複雑なプロセスがあり、それを理解し寄り添うことの重要性でした。

終末期患者への向き合い方が変わる

聴くことの力

キューブラー・ロスの研究が医療現場にもたらした最大の変化は、「患者の声に耳を傾ける」という姿勢でした。

それまで、医療者は患者に一方的に説明し、指示を与える存在でした。しかしキューブラー・ロスは、死にゆく人々が最も必要としているのは、自分の恐れや悲しみ、怒りを受け止めてくれる存在であることを明らかにしました。

ワークショップでは、医学生たちが患者の話をただ聴くという体験を重ねました。診断や治療について語るのではなく、患者が今感じていること、伝えたいことに真摯に耳を傾けることの価値を学んだのです。

家族の役割の再認識

また、キューブラー・ロスの研究は、終末期における家族の重要性も浮き彫りにしました。

医療の効率化によって、家族が患者と過ごす時間は制限されがちでした。しかし、死にゆく人にとって、愛する人々との時間は何よりも貴重なものです。別れを告げ、感謝を伝え、思い出を語り合う機会こそが、その人の人生を完結させる大切なプロセスなのです。

キューブラー・ロスの提唱により、終末期医療において家族を中心に据えたケアの重要性が認識されるようになりました。

現代への示唆:ホスピスケアと緩和医療の発展

ホスピス運動の誕生

キューブラー・ロスの研究は、ホスピスケアの発展に大きな影響を与えました。イギリスのシシリー・ソンダースが始めた近代ホスピス運動と相まって、「治癒が望めない患者にも質の高いケアを提供する」という考え方が世界中に広がっていきます。

ホスピスでは、痛みの管理だけでなく、患者の精神的・社会的・スピリチュアルなニーズにも対応します。患者が自分らしく最期の時を過ごせるよう、多職種チームで支える体制が整えられています。

緩和ケアの普及

現在では、終末期に限らず、がんなどの重篤な病気と診断された時点から緩和ケアを導入することが推奨されています。これもキューブラー・ロスが提示した「患者の全人的な苦痛に対応する」という理念の延長線上にあります。

WHOの定義によれば、緩和ケアとは「生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のQOL(生活の質)を、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価し対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチ」です。

尊厳ある死を取り戻すために私たちができること

死について語ることをタブー視しない

日本では伝統的に、死について語ることは縁起が悪いとされてきました。しかし、死は誰もが必ず迎えるものです。元気なうちから、自分がどのような最期を迎えたいか、家族と話し合っておくことは、決してネガティブなことではありません。

むしろ、事前に意思を共有しておくことで、いざという時に家族が判断に迷わずに済み、本人の望む形での看取りが実現しやすくなります。

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の活用

近年、「人生会議」とも呼ばれるアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の重要性が認識されています。これは、将来の医療やケアについて、本人、家族、医療従事者が繰り返し話し合い、本人の意思を共有するプロセスです。

どこで最期を迎えたいか、どのような治療を望むか、あるいは望まないか。こうした事柄について率直に語り合うことが、その人らしい死を実現する第一歩となります。

医療者と患者・家族のコミュニケーション

キューブラー・ロスが強調したように、終末期において最も重要なのは、率直で思いやりのあるコミュニケーションです。

医療者には、患者や家族の感情に寄り添い、十分な時間をかけて対話することが求められます。一方、患者や家族の側も、遠慮せずに自分の気持ちや希望を伝える勇気を持つことが大切です。

おわりに:死の意味を捉え直す

キューブラー・ロスの「死ぬ瞬間」は、単なる医学書ではありません。それは、現代社会が見失いかけていた「死の意味」を私たちに問いかける書です。

死は敗北ではなく、人生の自然な完結です。そして、その過程は一人ひとり異なる、かけがえのないものです。

医療技術がいくら進歩しても、死そのものを避けることはできません。しかし、どのように死を迎えるかは選ぶことができます。尊厳を保ち、愛する人々に囲まれ、自分らしく最期の時を過ごす。それは誰もが望む権利であり、社会全体で支えるべき価値です。

キューブラー・ロスが始めた対話は、今も続いています。死について語ることは、実は生について語ることでもあります。限りある命をどう生きるか、何を大切にするか、そして最期にどんな思いを残したいか。

この問いに向き合うとき、私たちは初めて、人生の本当の意味に気づくのかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=19873618&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8285%2F9784122068285.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント