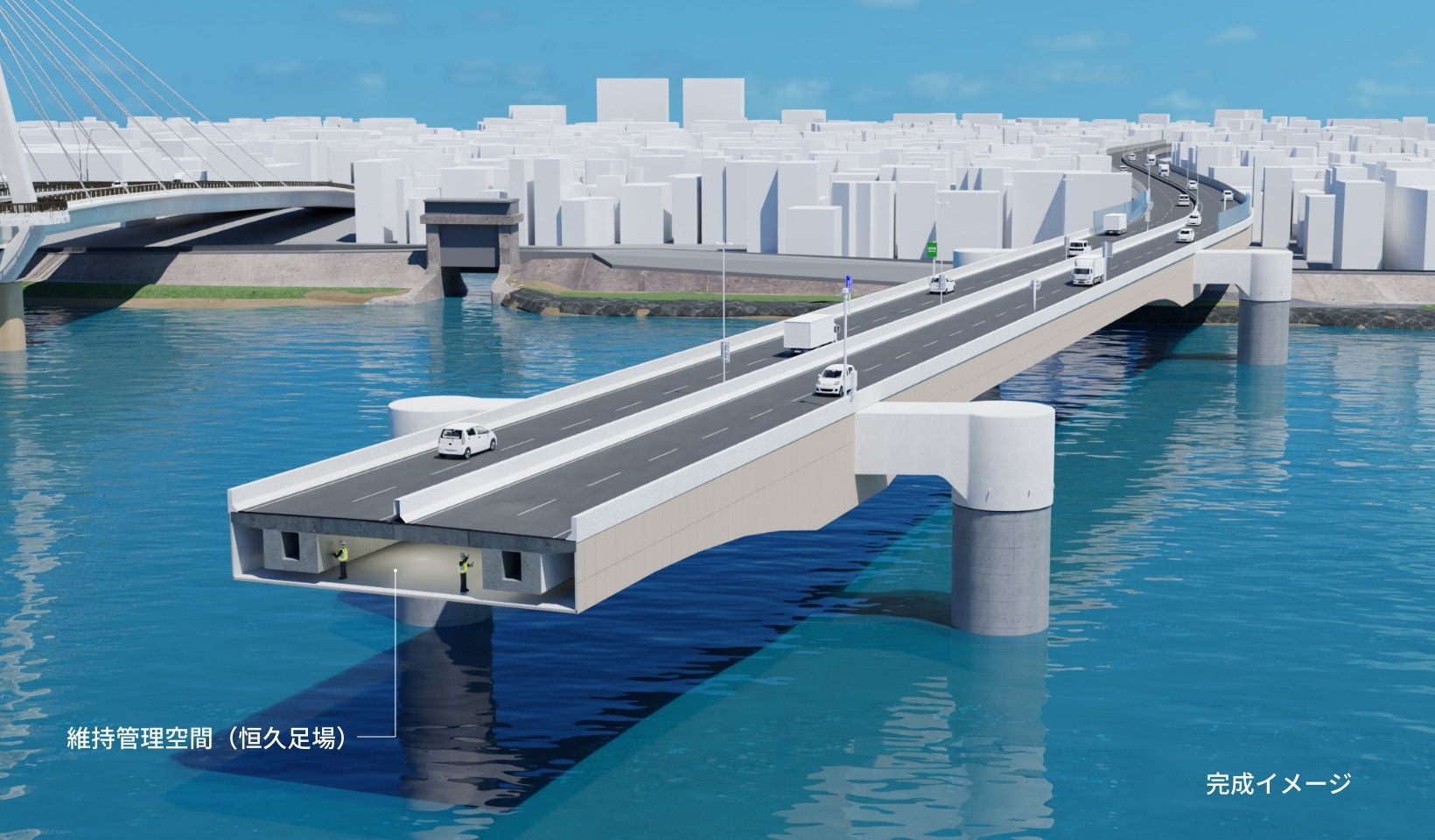

老朽化する首都高速道路のインフラ問題

東京都心と神奈川県を網の目のように結ぶ首都高速道路。日本の経済活動と人々の日常生活を支える重要な交通インフラとして、毎日数十万台もの車両が行き交っています。その中でも、東京と神奈川を結ぶ要所に位置する高速大師橋は、物流の大動脈として極めて重要な役割を担ってきました。

しかし、この橋の誕生から半世紀以上が経過し、老朽化が深刻な問題となっていました。高度経済成長期に建設された多くのインフラと同様に、高速大師橋(だいしばし)も設計耐用年数を迎え、抜本的な対策が求められる状況に直面していたのです。

首都高速道路の老朽化は単なる一橋の問題ではありません。日本全国で高度経済成長期に建設された道路橋の多くが同時期に更新時期を迎えており、限られた予算と人材の中で効率的に対応していく必要があります。特に首都圏のような交通量の多い地域では、長期間の通行止めが経済活動に与える影響は計り知れません。

前代未聞の挑戦|2週間で4500トンの橋を架け替える

このような状況下で立案されたのが、高速大師橋の架け替えプロジェクトでした。このプロジェクトの最大の特徴は、通行止めによる社会的影響を最小限に抑えるため、わずか2週間という超短期間で重さ4500トンもの巨大な橋を架け替えるという、世界でも類を見ない計画だったことです。

通常、このクラスの橋梁工事では数ヶ月から1年以上の工期を要するのが一般的です。それを2週間で完了させるということは、従来の工法では到底不可能でした。このプロジェクトを実現するためには、綿密な事前準備と革新的な技術、そして完璧なタイミングでの作業実行が求められました。

プロジェクトチームは、新しい橋桁を事前に製作し、架け替え当日までに現場付近で準備を整えておく方式を採用しました。これにより、実際の通行止め期間中は、古い橋の撤去と新しい橋の設置に集中できる体制を構築したのです。

世界の専門家も注目した技術力

この架け替えプロジェクトは、世界中の橋梁工学の専門家たちから大きな注目を集めました。短期間での大型橋梁の架け替えは、技術的に極めて難易度が高く、多くの専門家が実現可能性に疑問を抱いていたからです。

プロジェクトの成功の鍵となったのは、日本独自の精密な工事管理技術と、ミリ単位での正確な位置決め技術でした。4500トンという巨大な構造物を、既存の橋脚に正確に設置するためには、高度な測量技術とコンピューター制御による精密な作業が不可欠でした。

また、工事を夜間に集中させることで、昼間の交通への影響を最小限に抑える工夫も施されました。限られた時間の中で、数百人の作業員が一糸乱れぬ連携プレーで作業を進めていく様子は、まさに日本の技術力と組織力の結晶といえるものでした。

次々と発生するアクシデントとの戦い

しかし、このプロジェクトは決して順風満帆に進んだわけではありません。超短期間での作業という性質上、わずかなトラブルでも全体のスケジュールに大きな影響を及ぼす可能性がありました。

実際、工事期間中には様々なアクシデントが発生しました。天候の急変による作業の中断、想定外の地盤状況の発見、精密機器の一時的な不具合など、技術者たちは予期せぬ事態に次々と直面することになったのです。

特に深刻だったのは、古い橋桁の撤去作業における予想以上の困難でした。長年の使用による構造部材の劣化や変形が、事前の調査以上に進んでいたため、撤去に予定以上の時間がかかる事態となりました。限られた時間の中で、技術者たちは迅速に対応策を検討し、作業手順の変更や追加の重機の投入などを決断していきました。

技術者たちの熱き情熱

このプロジェクトを支えたのは、最先端の技術だけではありませんでした。むしろ、それを動かす技術者たちの情熱と責任感こそが、数々の困難を乗り越える原動力となったのです。

プロジェクトに参加した技術者の多くは、数ヶ月前から綿密な準備を重ねてきました。実際の架け替え作業の前に、何度もシミュレーションを行い、起こりうる問題を想定して対策を練っていました。それでも現場では予期せぬ事態が発生し、その都度、技術者たちは知恵を絞り、経験を活かして解決策を見出していきました。

夜を徹しての作業が続く中、疲労が蓄積していく状況でも、決して妥協することなく品質を追求する姿勢は、日本のものづくりの精神を体現するものでした。「首都圏の交通を支えるインフラを守る」という使命感が、彼らを突き動かしていたのです。

精密な計画と実行管理

2週間という限られた期間で大規模な架け替え工事を完了させるためには、秒単位での精密な作業計画が必要でした。プロジェクトチームは、工事全体を数千の細かいタスクに分解し、それぞれに担当者と実施時間を割り当てました。

まるで交響楽団の演奏のように、各チームが完璧なタイミングで自分の役割を果たしていく必要がありました。重機のオペレーター、測量技術者、溶接工、電気技師、安全管理者など、様々な専門家が一つのプロジェクトのために集結し、緊密に連携しながら作業を進めていきました。

特に重要だったのは、新しい橋桁の設置作業でした。4500トンという巨大な構造物を、既存の橋脚の上に正確に配置する作業は、数ミリメートルのズレも許されない精密さが求められました。大型クレーンを使用して慎重に吊り上げ、GPSと最新の測量技術を駆使して正確な位置に導いていく作業は、まさに職人技と最先端技術の融合でした。

地域社会への配慮と広報活動

このような大規模な工事を実施するにあたって、周辺地域への影響を最小限に抑える配慮も欠かせませんでした。騒音や振動、交通への影響など、地域住民の生活に与える影響について、事前に十分な説明と理解を求める活動が行われました。

プロジェクトチームは、工事の数ヶ月前から地域住民向けの説明会を複数回開催し、工事の必要性や安全対策について丁寧に説明しました。また、工事期間中の迂回路の案内や、騒音が発生する時間帯の事前通知など、きめ細かな情報提供を行いました。

このような地域社会との対話を重視する姿勢は、プロジェクトを円滑に進める上で重要な役割を果たしました。住民の理解と協力があったからこそ、夜間の作業を含む集中的な工事を実施することが可能になったのです。

老朽インフラ更新の新しいモデル

高速大師橋の架け替えプロジェクトは、単に一つの橋を更新したという以上の意義を持っています。このプロジェクトは、日本全国で進む老朽インフラの更新に対する新しいアプローチのモデルケースとなりました。

従来の長期間にわたる工事ではなく、事前準備を徹底的に行った上で短期間に集中して架け替えを完了させる手法は、交通への影響を最小限に抑えながらインフラを更新する有効な方法として、他の地域でも応用が検討されています。

また、このプロジェクトを通じて蓄積された技術やノウハウは、今後の橋梁工事において貴重な財産となっています。デジタル技術を活用した工事管理手法、大型構造物の精密な位置決め技術、短期間での大規模工事を実現する作業管理手法など、様々な知見が次世代に引き継がれていくことでしょう。

プロジェクトから学ぶこと

この高速大師橋架け替えプロジェクトから学べることは数多くあります。まず、綿密な事前準備の重要性です。2週間という短期間で工事を完了できたのは、数ヶ月にわたる入念な準備があったからこそでした。

次に、チームワークの力です。異なる専門分野の技術者たちが、共通の目標に向かって協力し、それぞれの専門性を最大限に発揮することで、困難なプロジェクトを成功に導くことができました。

そして、技術革新への挑戦です。従来の方法では実現不可能と思われていたことに対して、新しい技術と発想で挑戦し続ける姿勢が、日本の技術力を支えています。

未来のインフラ整備に向けて

高速大師橋の架け替え成功は、日本のインフラ整備の未来に希望をもたらしました。今後、高度経済成長期に建設された多くのインフラが更新時期を迎える中で、このプロジェクトで培われた技術と経験は、効率的で影響の少ないインフラ更新を実現する上で重要な役割を果たすでしょう。

同時に、このプロジェクトは若い技術者たちに大きな刺激を与えました。困難な課題に挑戦し、それを乗り越えていく経験は、次世代の技術者の育成においても貴重な財産となっています。

首都高速道路をはじめとする日本のインフラは、私たちの日常生活と経済活動を支える重要な基盤です。その維持と更新は、技術者たちの絶え間ない努力によって支えられています。高速大師橋の架け替えプロジェクトは、そうした見えない努力と技術力の結晶であり、日本の技術立国としての底力を示す象徴的な事例となりました。

まとめ

首都高速道路の高速大師橋架け替えプロジェクトは、老朽化したインフラの更新という日本全国が直面する課題に対して、革新的なアプローチで応えた画期的な取り組みでした。

重さ4500トンの巨大な橋をわずか2週間で架け替えるという前代未聞の挑戦は、世界中の専門家を驚かせました。プロジェクトの成功は、最先端の技術力、綿密な計画、そして何より技術者たちの情熱と責任感によって実現されました。

工事期間中に発生した数々のアクシデントに対しても、チーム一丸となって立ち向かい、乗り越えていった姿は、日本のものづくりの精神を象徴するものでした。

このプロジェクトは、今後の日本のインフラ整備に新しいモデルを提供するとともに、技術者の育成や技術継承の面でも重要な意義を持っています。私たちの生活を支えるインフラの背後には、こうした技術者たちの熱い思いと努力があることを、改めて認識させてくれる事例といえるでしょう。

コメント