はじめに:歴史を変えた一つの演説

1588年夏、イングランドは国家存亡の危機に瀕していました。当時世界最強を誇るスペイン無敵艦隊がイングランド海峡に迫り、侵攻は目前。この絶体絶命の状況下で、一人の女性君主が歴史に残る演説を行いました。

エリザベス1世です。

彼女がティルベリーの陣営で行ったスピーチは、後に「ティルベリー演説」として語り継がれ、大英帝国の出発点とも言われる歴史的瞬間となりました。なぜこのスピーチがこれほどまでに人々の心を動かし、歴史を変えたのでしょうか。

この記事では、エリザベス1世の伝説的なスピーチの背景、内容、そしてその歴史的意義について、最新研究を交えながら詳しく解説します。

1588年:イングランドが直面した国家的危機

スペイン無敵艦隊の脅威

1588年当時、スペインは世界の海を支配する超大国でした。フェリペ2世が率いるスペイン帝国は、新大陸からの莫大な富により、ヨーロッパ最強の軍事力を誇っていました。

スペイン無敵艦隊の規模:

- 艦船数:130隻以上

- 兵力:約3万人

- 目的:イングランドの征服とプロテスタント勢力の排除

一方、イングランドは人口も経済力もスペインに遠く及ばない小国。軍事力の差は圧倒的でした。多くの人々が「イングランドの終わり」を覚悟していたと言われています。

なぜスペインはイングランドを攻撃したのか

スペインによる侵攻の背景には、複数の要因がありました:

- 宗教対立:カトリックのスペイン vs プロテスタントのイングランド

- 政治的対立:エリザベス1世の海賊支援政策

- 経済的理由:イングランドの私掠船によるスペイン船襲撃

- 王位継承問題:スコットランド女王メアリーの処刑への報復

これらの要因が重なり、フェリペ2世は「イングランド征服」という大胆な作戦を決行したのです。

エリザベス1世の「異例の決断」

女王自らが前線へ

1588年8月8日、エリザベス1世は当時としては前代未聞の行動に出ます。それは、自ら軍馬に乗り、ティルベリーの陣営に赴いて兵士たちの前に立つことでした。

なぜこれが「異例」だったのか:

- 女性君主の戦場訪問:16世紀において、女性が戦場近くに行くこと自体が考えられないことでした

- 身の危険:スペイン艦隊はまだ近海におり、いつ上陸してくるかわからない状況

- 政治的リスク:万が一のことがあれば、国家は後継者不在の混乱に陥る

- 社会通念への挑戦:女性は「弱い」という当時の固定観念に真っ向から挑戦

それでもエリザベス1世は、銀色の鎧を身につけ、白馬にまたがって兵士たちの前に現れました。この姿そのものが、強力なメッセージとなったのです。

リーダーシップの真髄

エリザベス1世がティルベリーで示したのは、真のリーダーシップでした。

危機の時、指導者には二つの選択肢があります。安全な場所から命令を下すか、それとも部下と危険を共にするか。エリザベスは迷わず後者を選びました。

この選択は、兵士たちに「女王は私たちと共にある」という強いメッセージを送ったのです。

伝説のティルベリー演説:その内容と名言

歴史に残る名演説

ティルベリーの陣営で、エリザベス1世は集まった兵士たちに向けて力強いスピーチを行いました。この演説の中で、最も有名なのが次の一節です:

「私には女の弱々しい身体しかないかもしれません。しかし私には、王の心と胆力、それもイングランド王のそれがあります」

原文: “I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a king, and of a king of England too.”

この言葉は、当時の性別に関する固定観念を逆手に取った、見事なレトリックでした。

演説の主要メッセージ

エリザベス1世の演説には、いくつかの重要なメッセージが込められていました:

1. 連帯感の創出 「私はあなたたちと共に戦い、共に生き、共に死ぬ」という姿勢を明確に示しました。君主と兵士という上下関係を超えた、同志としての絆を強調したのです。

2. 正当性の主張 スペインの侵攻は不当であり、イングランドは正義のために戦っているという大義名分を与えました。

3. 勇気の鼓舞 「恐れるな」というメッセージではなく、「私も恐れている。しかし共に立ち向かおう」という、より人間的で共感を呼ぶアプローチをとりました。

4. 報酬の約束 勝利の暁には、兵士たち一人ひとりの功績を正当に評価すると約束しました。

演説のレトリック技法

最新の研究により、エリザベス1世の演説は高度な修辞技法を用いていたことが明らかになっています:

- パラドックスの使用:「弱い女性の身体」と「王の心」の対比

- 反復:「あなたたちと共に」というフレーズの繰り返し

- 感情への訴え:理性だけでなく、兵士たちの心に直接語りかける言葉選び

- 具体的な約束:抽象的な理念だけでなく、具体的な報酬を提示

スペイン無敵艦隊の敗北とその後

歴史の転換点

エリザベス1世の演説から数日後、イングランド海軍とスペイン無敵艦隊の決戦が行われました。結果は、誰もが予想しなかったイングランドの勝利。

勝因:

- イングランド海軍の機動力と砲撃戦術

- 悪天候(「プロテスタントの風」と呼ばれた嵐)

- 高い士気(エリザベス1世の演説による効果)

- スペイン側の補給線の問題

スペイン無敵艦隊は壊滅的な損害を受け、多くの艦船が嵐で沈没。生還できたのは半数以下でした。

大英帝国への第一歩

この勝利は、イングランドの歴史において重要な転換点となりました:

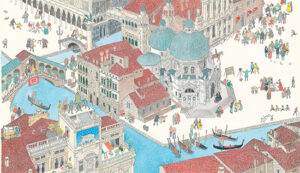

- 国際的地位の向上:小国から海洋強国への変貌

- 経済発展:海外貿易の拡大

- 文化の黄金時代:シェイクスピアなどが活躍したエリザベス朝文化の隆盛

- 国民意識の形成:「イングランド人」としてのアイデンティティの確立

まさに、後の大英帝国の出発点となったのです。

エリザベス1世のリーダーシップから学ぶもの

現代にも通じる教訓

500年近く前の演説ですが、エリザベス1世のリーダーシップには現代にも通じる多くの教訓があります。

1. 弱みを強みに変える 「女性の身体は弱い」という当時の偏見を認めつつ、それを「しかし精神は強い」という逆転のレトリックに変換しました。これは、自分の弱点や制約を認識した上で、それを乗り越える姿勢を示す重要性を教えています。

2. 共感によるリーダーシップ 命令や威圧ではなく、兵士たちと同じ立場に立つことで信頼を得ました。現代のマネジメントでも、「共感」が最も重要なリーダーシップスキルの一つとされています。

3. 言葉の力 適切な言葉選びと、心に響くメッセージの重要性を示しています。危機の時こそ、リーダーの言葉が組織の運命を左右するのです。

4. 勇気ある決断 安全を選ばず、リスクを取って前線に立つ決断。真のリーダーは、危機の時に自ら矢面に立つのです。

最新研究が明かす新事実

演説の真実性をめぐる議論

実は、ティルベリー演説については、歴史学者の間で長年議論が続いています。

主な論点:

- 演説は本当に行われたのか

- 記録されている言葉は正確なのか

- 後世による美化や脚色はないのか

最新の研究では、演説が行われたこと自体は事実とされていますが、現在知られている演説内容は、複数の証言や記録を統合したものである可能性が高いとされています。

それでも変わらない価値

たとえ演説の詳細に不確実性があったとしても、エリザベス1世がティルベリーで示したリーダーシップの本質は変わりません。実際に女王が前線を訪れ、兵士たちを鼓舞したという事実そのものが、歴史的に重要なのです。

まとめ:一つのスピーチが変えた歴史

エリザベス1世のティルベリー演説は、単なる名演説ではありませんでした。それは:

- 国家的危機における決断と勇気の象徴

- 性別の壁を超えたリーダーシップの模範

- 言葉の力で人々を動かした歴史的瞬間

- 大英帝国への道を開いた転換点

「私には王の心がある」という彼女の言葉は、500年近くたった今でも、世界中のリーダーたちにインスピレーションを与え続けています。

危機の時代だからこそ、エリザベス1世の覚悟と勇気から学ぶことは多いのではないでしょうか。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d7b1cbc.330a98a9.4d7b1cbd.2d9a4b17/?me_id=1300784&item_id=12937310&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvivitoplus%2Fcabinet%2F20552%2F1%2Fitem-020552-1176.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント

コメント一覧 (1件)

I have been browsing on-line greater than 3 hours lately, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It?¦s pretty price enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the web will probably be a lot more helpful than ever before.