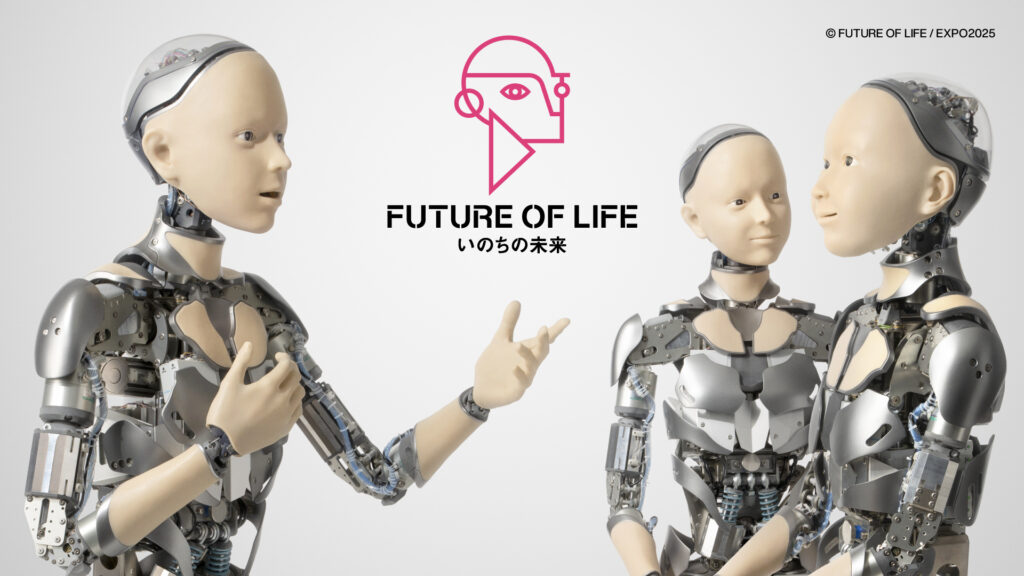

はじめに:ロボット研究の巨匠が描く未来像

2025年大阪・関西万博で、ひときわ注目を集めるパビリオンがある。それが、世界的なロボット研究者・石黒浩氏がプロデュースする「いのちの未来」だ。自分自身のコピーである遠隔操作アンドロイド「ジェミノイド」の開発で世界中を驚かせた石黒氏は、人間そっくりのロボットを作る研究を通じて、究極の問いに挑み続けている。それは「人間とは何か」「いのちとこころとは何か」という根源的なテーマである。

このパビリオンでは、単なる技術展示にとどまらず、人間とロボット、アンドロイドが共存・融合する未来社会のビジョンが示される。本記事では、石黒氏の研究哲学と、万博で体験できる驚きの展示内容を詳しく紹介していく。

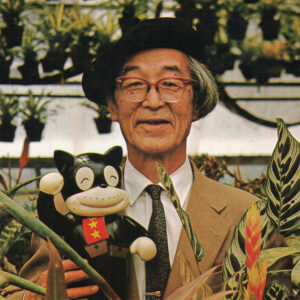

石黒浩とは何者か:人間を理解するためにロボットを作る

ジェミノイド開発の衝撃

石黒浩氏は大阪大学大学院基礎工学研究科教授として、長年にわたりロボット工学、特にアンドロイド研究の最前線に立ってきた。彼の名を世界に知らしめたのが、自分自身の外見を忠実に再現した遠隔操作型アンドロイド「ジェミノイド」である。

ジェミノイドは、石黒氏の顔の型を取り、髪の毛一本一本まで精巧に作り込まれた人間酷似型ロボットだ。遠隔地から操作することで、まるで石黒氏本人がそこにいるかのような存在感を醸し出す。このジェミノイドは単なる技術的達成ではなく、「人間らしさとは何か」を探求するための実験装置なのである。

人間理解のためのロボット研究

石黒氏が繰り返し強調するのは、「人間そっくりのロボットを作る真の目的は、人間を理解するためだ」という点だ。これは一見逆説的に聞こえるかもしれない。しかし、人間を模倣しようとする過程で、私たちは初めて「人間らしさ」の本質に気づくことができる。

例えば、どの程度の動きや表情があれば人は「生きている」と感じるのか。どんな対話があれば「心がある」と認識するのか。ロボットという鏡を通して、私たちは自分自身の本質を客観的に観察できるようになるのだ。

石黒氏の研究は、工学の枠を超えて、哲学、心理学、認知科学、社会学といった多岐にわたる分野に影響を与えている。それは単に「すごいロボット」を作ることではなく、「人間とは何か」「いのちとは何か」「こころとは何か」という根源的な問いに、科学的アプローチで迫る試みなのである。

万博パビリオン「いのちの未来」の見どころ

パビリオンのコンセプト:人とロボットの共存・融合

「いのちの未来」パビリオンでは、人間とロボット、アンドロイドが共存し、さらには融合していく未来社会が描かれる。これは決してSF的な空想ではなく、石黒氏の研究成果に基づいた、実現可能性の高い未来予測である。

パビリオン全体を通して、来場者は「人間の定義が拡張される未来」を体験することになる。身体の一部がロボット化された人間、遠隔地から操作されるアンドロイド、AIによって自律的に行動するロボット――これらが共に暮らす社会では、「生きている」「人間である」という概念そのものが再定義される必要がある。

展示の具体的内容

1. 最先端アンドロイドとの対話体験

パビリオンの目玉の一つが、最新のアンドロイドとの実際の対話体験だ。石黒氏が開発してきた様々な世代のアンドロイドが展示され、来場者は実際に会話を交わすことができる。

ここで重要なのは、単に「ロボットと話せる」という技術的な側面ではなく、対話を通して「相手に心があると感じる条件は何か」を来場者自身が体験できる点だ。外見、声、動作、会話の内容――どの要素が組み合わさったとき、私たちは相手を「人間的」だと感じるのか。この問いかけが展示全体に通底している。

2. 遠隔存在技術の実演

ジェミノイドに代表される遠隔操作技術も大きな見どころだ。遠く離れた場所にいる人が、パビリオン内のアンドロイドを通して来場者と交流する様子を見ることができる。

この技術は、単なる通信手段を超えた意味を持つ。遠隔地にいながら、まるでその場所に物理的に存在しているかのような「存在感」を生み出すことができれば、私たちの活動範囲や生き方は劇的に変わる。高齢者の社会参加、障害を持つ人々の活動支援、あるいは危険な場所での作業など、応用可能性は無限大だ。

3. 人間拡張技術の展示

パビリオンでは、人間の能力を拡張する様々な技術も紹介される。ロボット義肢、外骨格スーツ、脳波インターフェースなど、人間とロボット技術が融合した「拡張人間」の姿が示される。

これらの技術は、障害を補完するだけでなく、健常者の能力をさらに高める可能性も秘めている。将来的には、誰もが何らかの形でロボット技術を身体の一部として持つ時代が来るかもしれない。その時、「生身の人間」と「拡張された人間」の境界はどこにあるのだろうか。

4. インタラクティブな思考実験コーナー

パビリオンには、来場者自身が「人間とは何か」について考えを深められるインタラクティブなコーナーも用意されている。例えば、「脳の何パーセントが機械になっても自分は自分と言えるか」「記憶をコピーされたアンドロイドは本人と同じか」といった哲学的な問いに、来場者が自分なりの答えを探していく体験ができる。

これらの思考実験は、決して荒唐無稽なものではない。医療技術やAI技術の進歩により、近い将来現実の問題となる可能性が高いテーマばかりだ。万博という場を通じて、社会全体でこれらの問いについて考え、議論するきっかけを提供することも、このパビリオンの重要な役割である。

5. 共生社会のシミュレーション空間

パビリオンの一角には、人間とロボットが当たり前のように共存する未来の日常空間が再現されている。家庭、オフィス、病院、学校など、様々なシーンでロボットやアンドロイドが人々と協働している様子を見ることができる。

ここで示されるのは、ロボットが人間の仕事を奪う未来ではなく、互いの強みを活かして協力し合う未来だ。単純作業や危険な作業はロボットが担い、創造性や共感性が求められる仕事は人間が担う。あるいは、その境界すら曖昧になっていく――そんな社会の姿が描かれる。

石黒研究が問いかける「いのち」と「こころ」の本質

身体性と自己認識

石黒氏の研究が明らかにしてきたことの一つは、身体の重要性だ。私たちの「こころ」は、脳だけで完結しているのではなく、身体全体との相互作用の中で生まれている。アンドロイドに身体を与え、環境と相互作用させることで、より人間らしい振る舞いが生まれることが実証されている。

これは「いのち」の定義にも関わる問題だ。生命とは何か。自己複製能力? 代謝? それとも環境との相互作用? ロボットやアンドロイドが高度化するにつれ、「生きている」ことの定義そのものを見直す必要が出てくるだろう。

他者認識と共感

人間は、相手の外見や動作から、その内面状態を推測する能力を持っている。石黒氏のアンドロイド研究は、どの程度のリアリティがあれば人間が「心がある」と感じるのかを定量的に測定することを可能にした。

興味深いことに、完璧に人間そっくりである必要はないことが分かっている。ある程度のリアリティがあれば、人間は相手を「心を持つ存在」として扱い始める。これは、「こころ」とは客観的に存在するものではなく、人間関係の中で生まれる社会的な現象であることを示唆している。

デジタル化される記憶と人格

AIとロボット技術の進歩により、人間の記憶や人格をデジタル化し、アンドロイドに移植することも理論上は可能になりつつある。そうなったとき、「その人」はどこに存在するのだろうか。

石黒氏自身、ジェミノイドを通じて複数の場所に「同時に存在する」経験をしてきた。この経験から、人間の存在は必ずしも一つの身体に縛られる必要がないことを実感しているという。「いのち」が複製可能になり、「こころ」が転送可能になる未来――それはSFではなく、私たちが真剣に向き合うべき現実なのかもしれない。

ロボットとの共生がもたらす社会変革

労働と価値観の変化

ロボットやAIが高度化し、多くの仕事を代替できるようになると、人間の労働の意味も変わってくる。「いのちの未来」パビリオンでは、こうした社会変革の可能性も示唆される。

人間にしかできない仕事とは何か。あるいは、「仕事」という概念そのものが変わっていくのか。ロボットが物質的な豊かさを生み出してくれる社会で、人間はどのように生きがいや幸福を見出すのか。これらの問いは、技術的な課題であると同時に、哲学的・社会的な課題でもある。

多様性の拡大

ロボット技術による人間の拡張は、障害の有無、年齢、身体能力といった従来の制約を超えた、新しい多様性をもたらす可能性がある。誰もが自分の能力を最大限に発揮できる社会――それがロボット共生社会の一つの理想像だ。

同時に、「標準的な人間」という概念自体が消失するかもしれない。生身の人間、拡張された人間、アンドロイド、AIなど、様々な存在形態が共存する社会では、「普通」や「正常」という基準そのものが意味を失う。真の意味での多様性社会の到来と言えるだろう。

まとめ:万博で未来を体験しよう

石黒浩氏がプロデュースする「いのちの未来」パビリオンは、単なるロボット技術の展示会ではない。それは、私たち一人ひとりに「人間とは何か」「いのちとは何か」「こころとは何か」という根源的な問いを投げかける、知的冒険の場である。

最先端のアンドロイドとの対話、遠隔存在技術の実演、人間拡張技術の体験、そして哲学的思考実験――これらすべてを通じて、来場者は自分自身の存在について、これまでにない視点から考えることができる。

ロボットやAIが日常に溶け込む時代はもう目前に迫っている。その時代を迎えるにあたって、私たちは技術の便利さだけでなく、それが私たちの存在そのものにどんな影響を与えるのかを、真剣に考える必要がある。

2025年大阪・関西万博の「いのちの未来」パビリオンは、そうした思索のための最高の舞台となるだろう。ロボット研究の最前線に立つ石黒浩氏とともに、人間の未来、いのちの未来、こころの未来について考える――それは、万博でしか得られない、かけがえのない体験となるはずだ。

未来は、私たちが想像する以上に早く、そして予想外の形でやってくる。その未来の一端を、ぜひ万博で体験してほしい。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=13311840&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0237%2F9784062880237_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=17685413&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0570%2F9784166610570.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント