はじめに:非暴力の象徴としての糸車

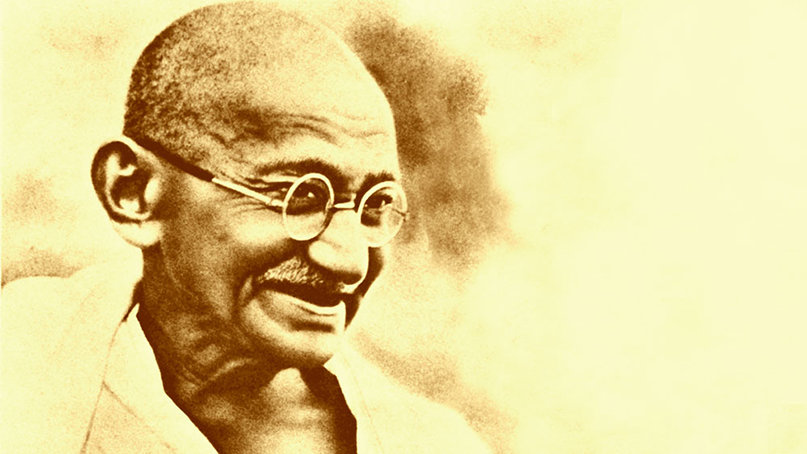

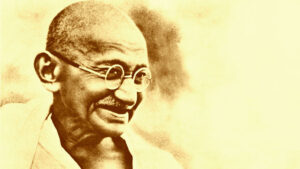

「非暴力(アヒンサー)によって世界を変えられる」。そう信じて闘い抜いた一人の男、マハトマ・ガンディー。彼の思想と行動は、20世紀最大の精神的革命として、インド独立運動だけでなく世界の公民権運動にも大きな影響を与えた。その中で、彼が強調した「ヤジュニャ(Yajña)」という概念と、毎日欠かさず行っていた糸車(チャルカ)を回すという行為が、非暴力の核心にあったことは、意外と知られていない。

本記事では、ヒンドゥー教の聖典『バガヴァッド・ギーター』に記された「ヤジュニャ」を、ガンディーがどのように「奉仕」として読み替え、それがインド独立運動にどう結びついたのかを探っていく。そして、なぜ「糸車」が彼の闘いにおいて最も優れたヤジュニャとされたのか、その思想と実践の深層に迫る。

第1章:『バガヴァッド・ギーター』と「ヤジュニャ」の本来の意味

『バガヴァッド・ギーター』は、インド思想の宝庫ともいえる叙事詩『マハーバーラタ』の中の一編であり、神クリシュナが戦士アルジュナに語りかける形で人生の真理を説く宗教哲学書である。その中で「ヤジュニャ」という言葉は、もともと神々への供犠(供え物)としての「儀式的崇拝行為」を意味していた。

つまり、個人の行為や資源を捧げることで、宇宙の秩序(リタ)に貢献するという宗教的な行いが「ヤジュニャ」である。これを通して、人間は私利私欲を超え、他者や世界との関係性を保ち続けるとされた。

第2章:ガンディーによる再解釈――ヤジュニャ=「無私の奉仕」

ガンディーはこの「ヤジュニャ」の概念を、単なる儀式にとどまらない、日常における「無私の奉仕」として捉えなおした。彼にとって、真のヤジュニャとは「他者のために、見返りを求めずに行う行為」だった。

この再解釈は、ガンディーが掲げた「サルヴォーダヤ(万人の幸福)」という理想にも直結している。社会的に弱い立場にある人々のために働き、搾取される構造を打破するための具体的な行動こそが、真のヤジュニャであると考えたのである。

この思想により、従来の宗教的な敬神中心のヤジュニャは、ガンディーの手によって社会的、倫理的な「奉仕」の概念へと転換された。

第3章:糸車と「スワデーシー(国産品使用運動)」

では、なぜガンディーは糸車を回すことを最も優れたヤジュニャとしたのか。

当時のインドは、イギリスの植民地支配によって、国内の手工業は衰退し、多くの人々が失業や貧困に苦しんでいた。中でも綿織物産業は深刻で、イギリスで大量生産された安価な布(インド製の原綿を輸入し加工)によって、インド国内の自給経済が壊滅的打撃を受けていた。

これに対し、ガンディーは「スワデーシー(自国製品の使用)」を掲げ、国民が自ら糸を紡ぎ、自国の布を使用することによって、経済的自立と精神的独立の両立を図ろうとした。その象徴が、糸車である。

糸を紡ぐ行為は単なる生産行為ではない。それは「自らの手で国家を再建する」という誓いであり、「搾取に手を貸さない」という抵抗の意志であり、そして何よりも「奉仕」としてのヤジュニャだったのである。

第4章:糸車はなぜ「非暴力の武器」なのか

非暴力(アヒンサー)とは、単に暴力をふるわないという消極的な態度ではなく、「正義のために恐れずに行動する積極的な道徳的勇気」であるとガンディーは定義した。

その非暴力の道を歩む上で、糸車は不可欠な「武器」だった。

それは以下の3つの意味を持っていた。

- 経済的自立の象徴

インド人が外国製品を拒否し、自ら布を作ることでイギリス経済への依存を断ち切る。これは植民地主義への直接的な抵抗であり、経済的非協力の形だった。 - 自己規律の実践

毎日決まった時間、黙々と糸を紡ぐことは、精神の鍛錬であり、欲望から自らを切り離す修行だった。それは個人の内面から革命を起こす第一歩だった。 - 共同体への奉仕

織物産業の復興によって、多くの人々に仕事が生まれる。個々人の地道な糸紡ぎが、地域社会全体の活性化につながる。まさに「見返りを求めぬ奉仕」としてのヤジュニャの実践であった。

第5章:非暴力不服従運動の核としてのヤジュニャ

非暴力不服従運動(サティヤーグラハ)は、イギリスの法律や命令に対して暴力を用いず、あくまで道徳的な真理(サティヤ)に従って抵抗する手法だった。その精神的支柱となったのが、「ヤジュニャとしての日常行動」だった。

ガンディーは、非暴力運動はスローガンや抗議活動だけではなく、生活の中での規律と奉仕によって成り立つと考えていた。たとえば、

- 身の回りの物を自給自足する

- 差別をしない(不可触民にも奉仕する)

- どんなに小さな仕事も尊いと考える

- 他者の苦しみを自らのものとする

こうした日々の行いこそが、真の非暴力運動だった。そしてそれを支えるのが、「ヤジュニャ」の精神であった。

第6章:糸車の精神は今に生きるか

ガンディーの死後、糸車を回す姿は象徴的なイメージとして残され、インド国旗の原案にも糸車が描かれていた(後にチャクラへと変更)。だが現代社会において、糸車を手にする人は稀である。

しかし、ガンディーが伝えたかった「ヤジュニャとしての生活」は、現代にも通じる普遍的なメッセージを持っている。

- 自分が消費するものを意識し、生産者に思いを馳せること

- 社会的弱者のために、自らの時間や能力を捧げること

- 毎日の行動が、世界の何かを少しでも良くしていると信じること

こうした行為の一つ一つが、現代版の「糸車」であり、非暴力の実践であると言えるのではないか。

おわりに:回し続けられる糸車としての生き方

ガンディーは、「自分を変えれば、世界が変わる」と語った。その言葉は、現代を生きる私たちにも深く突き刺さる。

暴力に満ちた社会で、何ができるか。声を荒げず、誰かを傷つけず、それでも何かを変えたい――そんな時、彼が回し続けた糸車の音を思い出したい。

それは、日々の行いの中にこそ、最も崇高な「ヤジュニャ」があることを私たちに教えてくれる。そしてその積み重ねこそが、世界を非暴力で変える第一歩となるのだ。

参考文献:

- 『バガヴァッド・ギーター』上村勝彦訳(岩波文庫)

- M.K. Gandhi, The Story of My Experiments with Truth

- Raghavan Iyer, The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi

- ヒンドゥー教思想研究資料・インド独立運動史

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=10368124&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6812%2F9784003206812.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント