はじめに

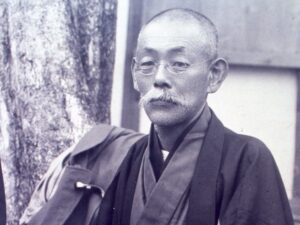

坪内逍遥(1859-1935)は、日本の近代文学および演劇の礎を築いた重要な文化人である。「小説神髄」の著者として知られ、シェイクスピアの「ハムレット」やイプセンの「人形の家」の上演に挑むなど、先進的な取り組みを行った。しかし、その道のりは決して平坦ではなく、多くの挫折や困難に直面することとなった。本レポートでは、逍遥の功績と苦悩、そしてそれらを乗り越えていった過程を詳しく見ていきたい。

文学理論家としての出発

1885年、26歳で「小説神髄」を著した逍遥は、当時の文学界に大きな衝撃を与えた。この著作で彼は、小説を単なる娯楽ではなく、人間の本質を描く芸術として位置づけた。西洋の文学理論を取り入れながら、日本の小説のあるべき姿を示したのである。

特に注目すべきは、逍遥が提唱した「写実主義」の考え方である。従来の勧善懲悪的な物語ではなく、人間の実相をありのままに描くべきだと主張した。これは、後の自然主義文学の先駆けとなる考え方であった。

創作活動での挫折

しかし、理論家として華々しい成功を収めた逍遥であったが、自身の創作活動では苦戦を強いられることとなる。1885年に発表した処女作「当世書生気質」は、当時の評論家たちから厳しい批判を受けることとなった。

批評家たちは、逍遥の小説が自身の提唱した理論に追いついていないと指摘した。理想と現実のギャップに直面した逍遥は、深い挫折感を味わうことになる。皮肉にも、文学理論の第一人者として知られる存在でありながら、その理論を実践することの難しさを身をもって経験したのである。

演劇改革への挑戦

文学での挫折を経験した逍遥は、次第に演劇改革へと関心を移していく。1906年には「文芸協会」を設立し、近代演劇の確立を目指した。シェイクスピアの「ハムレット」やイプセンの「人形の家」といった西洋の名作の上演に挑戦し、日本の演劇の近代化を推進しようとした。

しかし、ここでも困難が待ち受けていた。当時の日本には、西洋演劇を受け入れる土壌が十分に整っていなかった。また、逍遥自身のリーダーシップの不足も相まって、劇団内部での対立が深刻化。最終的に「文芸協会」は解散を余儀なくされてしまう。

苦境を乗り越えるための知恵

これほどの挫折を経験しながらも、逍遥が日本の文学・演劇史に大きな足跡を残せた理由は何だろうか。以下に、彼が実践した重要な対処法を挙げてみたい。

1. 柔軟な姿勢の維持

逍遥は、自身の理論や考えに固執することなく、常に柔軟な姿勢を保った。失敗を経験するたびに、その原因を冷静に分析し、新たな方向性を模索した。これは、文学から演劇へと活動の場を移していったことにも表れている。

2. 教育者としての道

早稲田大学(当時の東京専門学校)での教育活動に力を注ぐことで、直接的な創作・上演活動の失敗を補った。後進の育成を通じて、自身の理想を実現しようとしたのである。多くの優れた文学者、演劇人を育てることに成功し、間接的に日本の文化発展に貢献した。

3. 翻訳活動の重視

創作での挫折を経験した後、逍遥はシェイクスピア作品の翻訳に注力するようになる。これは、自身の文学的才能を別の形で活かす道を見出したと言える。その翻訳は高い評価を受け、日本における Shakespeare研究の基礎を築いた。

逍遥の遺産

結果として、逍遥の様々な「失敗」は、日本の文学・演劇の発展にとって貴重な経験となった。彼の挑戦と挫折は、後続の文学者や演劇人たちに重要な教訓を残している。

特に重要なのは以下の点である:

- 理論と実践の架け橋の難しさを示したこと

- 西洋文化の導入における課題を明らかにしたこと

- 文化改革には時間と段階的なアプローチが必要であることを実証したこと

おわりに

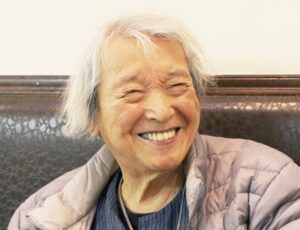

坪内逍遥は、その「おっちょこちょい」な性格や様々な失敗にもかかわらず、あるいはそれらを含めて、日本の近代文学・演劇の発展に大きく貢献した。彼の経験は、革新的な試みには必ず困難が伴うこと、そしてそれを乗り越えるためには柔軟な思考と粘り強い取り組みが必要であることを教えている。

現代においても、逍遥の歩みから学ぶべきことは多い。特に、失敗を恐れず新しいことに挑戦する姿勢、そして挫折を経験しても別の方法を模索し続ける柔軟性は、いかなる分野においても重要な示唆を与えてくれるだろう。

坪内逍遥の生涯は、パイオニアであることの困難さと、それでもなお前進し続けることの重要性を私たちに教えてくれているのである。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=10752358&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0417%2F9784003100417.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=10752359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0424%2F9784003100424_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント