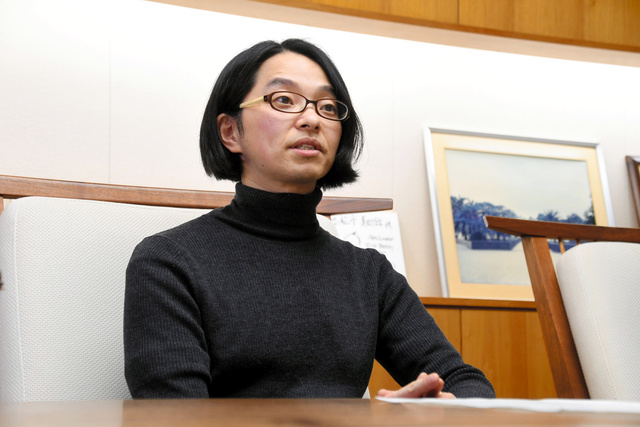

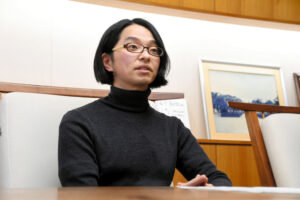

野口哲哉とは?現代アート界の鎧兜作家

野口哲哉(のぐちてつや)は、現代アート界において独特な地位を築いている現代美術作家です。彼の作品の最大の特徴は、精巧に作られた鎧兜を身に着けた人物彫刻にあります。一見すると戦国時代の武将像のように見える作品ですが、実際にはこれらの鎧兜は野口氏自身がデザイン・制作したオリジナル作品であり、そこに込められているのは現代社会への深い洞察と人間への探究心なのです。

野口哲哉の作品は、伝統的な日本の武具の美的要素と現代人の内面的な葛藤を巧妙に結びつけています。鎧という「殻」に包まれた人間の姿を通して、現代社会で生きる私たちが日々身に着けている見えない「鎧」について問いかけているのです。

これまでにも数多くの個展や企画展に参加してきた野口氏ですが、今回の「鎧を着て見る夢」展は3年ぶりの大型個展として大きな注目を集めています。

「鎧を着て見る夢 –ARMOURED DREAMER–」展覧会概要

基本情報

- 会場: 彫刻の森美術館(神奈川県箱根町)

- 会期: 2025年7月19日(土)〜2026年1月12日(月・祝)

- 展示作品数: 約75点

- 企画: 現代の新しい創作表現を紹介するシリーズ第9回

本展覧会は、「鎧と人間」をテーマに、文明社会や人間の本質に迫る野口の作品約75点を展示する大規模な個展です。彫刻の森美術館が手がける現代アートシリーズの第9弾として位置づけられており、同館の特色である屋外展示空間も活用した画期的な構成となっています。

展覧会のタイトルである「ARMOURED DREAMER」は、「鎧を着た夢想家」という意味であり、現代社会において私たちが心の奥底に抱いている夢や理想を、鎧という物理的な防具に身を包みながらも追い続ける人間の姿を象徴的に表現しています。

見どころ①:75点の作品が物語る人間の本質

本展覧会最大の見どころは、野口哲哉の創作活動の集大成ともいえる約75点の作品群です。これらの作品は単なる美術作品の羅列ではなく、一つの大きな物語として構成されています。

野口氏の作品群は、鎧兜という「殻」を通して現代人の心理状態や社会での立ち位置を巧妙に表現しています。作品を鑑賞する際に注目したいのは以下の要素です:

鎧のディテールに込められた現代性

野口氏が制作する鎧兜は、歴史的な武具の形式を踏襲しながらも、現代的な要素が巧妙に組み込まれています。これらの細かなディテールには、現代社会への批評精神や作家の世界観が反映されています。

表情と姿勢が語る内面世界

鎧に身を包んだ人物たちの表情や姿勢は、現代人が抱える孤独感、不安、希望などの複雑な感情を表現しています。硬い鎧の中に秘められた人間らしい感情の動きを読み取ることが、作品鑑賞の醍醐味といえるでしょう。

色彩と質感による視覚的インパクト

野口氏の作品は、精密な造形技術と独特の色彩感覚が融合しています。金属の質感を再現した鎧の表面処理や、人物の肌の表現など、技術的な完成度の高さも見逃せません。

見どころ②:箱根の自然と融合する屋外展示

彫刻の森美術館の最大の特徴である屋外展示空間を活用した展示も、本展覧会の大きな魅力です。箱根の自然と作品が交差する、新たな鑑賞体験が用意されるとされており、美術館の豊かな自然環境の中で野口氏の作品を鑑賞できる貴重な機会となっています。

自然光による作品の表情変化

屋外展示では、時間帯や天候によって作品の見え方が大きく変化します。朝の柔らかな光、昼間の強い陽射し、夕暮れの暖かな光など、それぞれの時間帯で作品が見せる異なる表情を楽しむことができます。

四季の移ろいと作品の関係性

会期が2026年1月まで続くため、秋から冬にかけての季節の変化とともに作品を鑑賞することができます。紅葉の季節には鎧の金属質感と自然の色彩が美しいコントラストを生み出し、雪化粧した冬の風景では作品がより神秘的な印象を醸し出すでしょう。

新作公開!2025年制作の最新作品に注目

本展覧会では、本展のための新作を公開します。また秋頃に新しい作品も展示予定ですとされており、野口氏の最新の創作活動を目の当たりにすることができます。

特に注目される新作の一つが《floating man》2025年です。この作品は、浮遊する人物を表現したもので、重厚な鎧をまといながらも重力から解放されたような軽やかさを表現しており、野口氏の新たな表現領域を示す重要な作品といえるでしょう。

また、《RING AND MAN》2024年や《Watcher》2025年といった最新作も展示され、野口氏の創作活動の現在地を確認することができます。

これらの新作群は、従来の野口作品の特徴を継承しながらも、新たな技法や表現方法への挑戦が見られ、作家の継続的な成長と探究心を感じさせる内容となっています。

彫刻の森美術館本館ギャラリーの歴史的価値

本展覧会が開催される彫刻の森美術館本館ギャラリーは、1969年の開館当初の姿をとどめる「彫刻の森美術館 本館ギャラリー」の特性を生かした展示ですとされているように、美術館創設時の歴史的な建築空間そのものが展示の重要な要素となっています。

歴史的建築空間の活用

1969年に開館した彫刻の森美術館は、日本初の野外美術館として美術史に重要な足跡を残しています。その本館ギャラリーの歴史的な空間特性を活用することで、野口氏の作品がより深みのある文脈で提示されています。

建築と作品の対話

モダニズム建築の特徴を持つ本館ギャラリーの幾何学的な空間構成と、有機的で情緒豊かな野口氏の作品との対比は、見る者に新たな美的体験をもたらします。建築空間そのものが作品の一部として機能する、まさに総合芸術としての展覧会といえるでしょう。

野口哲哉が追求する「鎧と人間」のテーマ性

野口哲哉の作品を深く理解するためには、彼が一貫して追求している「鎧と人間」というテーマの本質を理解することが重要です。鎧の事を「武将を飾った装束」としてではなく、「人間が肉体を守るために作った過去のプロダクト品」だと考えていますという作家自身の言葉からも分かるように、野口氏にとって鎧は歴史的な装飾品ではなく、人間の生存本能と創造性の結晶なのです。

現代社会における「見えない鎧」

野口氏の作品は、現代人が日常的に身に着けている「見えない鎧」への鋭い洞察を含んでいます。社会的な地位、職業、学歴、経済力など、現代社会において私たちが自分を守るために身に着けているさまざまな「鎧」について、作品を通して静かに問いかけています。

普遍的な人間性の探究

人間が誰でも持っている虚しさや孤独、喜びや怒りといったシリアスな姿が、色と形と結びつきながら僕の行き先を照らしていますという作家の言葉からも分かるように、野口氏の関心は時代を超えた普遍的な人間性にあります。鎧という具体的なモチーフを通して、人間存在の根源的な問題に迫っているのです。

文明批評としての側面

野口氏の作品には、現代文明への批評的な視点も含まれています。技術の発達により物理的な危険から守られている現代人が、なぜ心理的な「鎧」をより厚くしているのかという矛盾について、作品を通して静かに問いかけています。

アクセス・料金・開館情報

アクセス情報

電車利用の場合:

- 新宿駅から小田急線「箱根湯本駅」まで約85分

- 箱根湯本駅から箱根登山バス「彫刻の森」停留所下車、徒歩2分

車利用の場合:

- 東名高速道路「御殿場IC」から約20分

- 小田原厚木道路「箱根口IC」から約30分

料金情報

一般的な彫刻の森美術館の入館料金が適用されます。詳細な料金設定については、事前に美術館公式サイトでご確認ください。

開館時間・休館日

- 開館時間: 9:00〜17:00(入館は16:30まで)

- 年中無休(ただし、天候により屋外作品の鑑賞が制限される場合があります)

鑑賞のポイント

- 屋外展示もあるため、天候に応じた服装でお越しください

- 作品数が多いため、時間に余裕を持った鑑賞プランを立てることをお勧めします

- 季節によって作品の見え方が変化するため、リピート鑑賞もお勧めです

まとめ:なぜ今、野口哲哉の作品が注目されるのか

野口哲哉「鎧を着て見る夢 –ARMOURED DREAMER–」展は、単なる美術展覧会を超えた、現代社会への深い洞察を提供する重要な文化的イベントといえます。

時代性と普遍性の融合

野口氏の作品は、日本の伝統的な美意識と現代的な問題意識を巧妙に融合させています。グローバル化が進む現代において、文化的アイデンティティと普遍的人間性のバランスを探る姿勢は、多くの現代人の共感を呼んでいます。

技術と精神性の調和

精密な造形技術と深い精神性を併せ持つ野口氏の作品は、技術重視になりがちな現代アートシーンにおいて、手仕事の価値と作家の内面性の重要性を静かに主張しています。

コミュニケーションツールとしてのアート

野口氏の作品は、鑑賞者それぞれの人生体験や価値観と対話する装置としても機能します。作品をご覧になってくれた皆さんが何かを感じ、叶う事なら、ユーモアよりも大切な事が伝われば、僕はとても幸せですという作家の願いは、アートが持つ本来のコミュニケーション機能を改めて私たちに思い起こさせます。

この展覧会は、現代アートファンはもちろん、日本文化に興味を持つ人々、そして人間の内面性について深く考えたい全ての人々にとって、貴重な体験を提供するでしょう。2026年1月まで続く長期開催により、四季の変化とともに作品の新たな魅力を発見できる、まさに「一期一会」の展覧会体験をお楽しみください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=19175346&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8182%2F9784763018182.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/358c0c4b.5785be3d.358c0c4c.d70b5111/?me_id=1259747&item_id=13743388&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2018%2F025%2F33782403.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント