はじめに

1985年、日本の社会を震撼させた一件の事件が起こりました。これは、巨額詐欺事件を仕掛けた悪徳企業「豊田商事」の会長が、報道陣のカメラの前で刃物で殺害されたという衝撃的な出来事です。この事件は、日本の経済界や法曹界に深い影響を与え、その後の詐欺防止策の強化に大きな一石を投じました。本レポートでは、豊田商事事件の背景、詐欺の手口、事件の経過、そしてその影響について詳述します。

事件の背景

豊田商事の設立と成長

豊田商事は、1970年代に設立された企業であり、当初は合法的な貴金属取引を行っていました。しかし、1970年代後半から1980年代にかけて、同社は急速に成長し、その背後には不正な営業手法が存在していました。会長の永野一男は、巧妙な詐欺手口を駆使して多くの高齢者をターゲットにし、彼らの財産を搾取しました。

悪徳営業マニュアル

豊田商事が用いた「悪徳営業マニュアル」は、詐欺の手口を詳細に記したものでした。このマニュアルには、営業員が被害者をどのように信用させ、どのように契約を結ばせるかが具体的に書かれていました。特に、高齢者をターゲットにした営業手法が特徴であり、彼らの心理を巧みに操作する方法が記載されていました。

詐欺の手口

高齢者をターゲットにした手法

豊田商事の詐欺手口の中心には、高齢者が置かれていました。営業員は、高齢者の家を訪問し、彼らに対して「金の延べ棒」を購入するよう説得しました。これには、以下のような手法が用いられました。

- 信頼を得る:営業員は、高齢者に対して丁寧な態度を取り、信頼関係を築きました。しばしば、営業員は被害者の家族や親族のように振る舞い、親しみを持たせました。

- 高額な見返りを約束する:営業員は、高齢者に対して金の延べ棒を購入することで高額な見返りが得られると説明しました。これにより、高齢者は将来の安心を求めて投資を決意しました。

- 時間的なプレッシャーをかける:営業員は、高齢者に対して「今すぐに契約しないとチャンスを逃す」といったプレッシャーをかけ、冷静な判断を妨げました。

偽りの契約内容

営業員は、高齢者に対して金の延べ棒の購入を勧めましたが、実際にはその契約内容は非常に不利なものでした。被害者は、購入した金の延べ棒を実際に手にすることができず、さらにその価値も過大に評価されていました。これにより、被害者は実際には価値のない商品に高額な支払いをさせられていたのです。

事件の経過

初期の捜査と報道

豊田商事の不正が明るみに出たのは、1984年頃からでした。被害者の一部が警察に相談し、捜査が開始されました。しかし、豊田商事は巧妙に証拠を隠し、初期の捜査は難航しました。一方で、マスコミもこの事件に注目し、連日のように報道が行われました。

永野一男の逮捕とその後

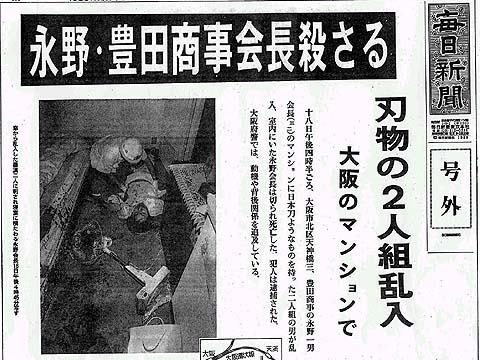

1985年、ついに会長の永野一男が逮捕されました。

しかし、彼が保釈された直後の6月18日、衝撃的な事件が起こりました。永野は自宅に帰宅した際、待ち構えていた二人の男に襲撃され、報道陣のカメラの前で殺害されたのです。この映像はテレビで放映され、日本中に大きな衝撃を与えました。

事件の影響

法律改正と規制強化

豊田商事事件は、日本の法律や規制に大きな影響を与えました。まず、消費者保護法の強化が図られ、高齢者を対象とした詐欺行為に対する罰則が厳しくなりました。また、金融商品取引法の改正も行われ、詐欺行為に対する監視体制が強化されました。

消費者意識の向上

この事件を通じて、日本の消費者意識も大きく向上しました。多くの人々が詐欺の手口について学び、警戒心を持つようになりました。また、消費者教育の重要性が再認識され、学校や地域での啓発活動が活発化しました。

おわりに

豊田商事事件は、日本社会に深い爪痕を残しました。多くの高齢者が財産を失い、精神的なダメージを受けました。しかし、この事件をきっかけにして、法律や規制が強化され、消費者保護が進展しました。

お若い方はご存じないかもしれませんが、私はテレビで観ていました。多くのマスコミの中を小さな窓を通って中に入り、犯人が、包丁を握りしめて(つまり殺害して)出てきた様子を。驚きの一言でした。

今後も同様の詐欺事件が発生しないよう、社会全体で警戒と対策を強化していく必要があります。このレポートが、その一助となることを願っています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cb7ed21.5de5f210.3cb7ed22.1409108f/?me_id=1278256&item_id=11579525&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6867%2F2000000146867.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント