はじめに:世界を魅了する日本人オーボエ奏者

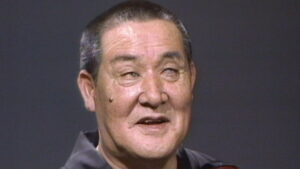

クラシック音楽の世界で、日本人演奏家が世界的な舞台で活躍する姿は、私たちに大きな誇りと感動を与えてくれます。今回ご紹介する吉井瑞穂さんは、オーボエという楽器において、まさに世界トップクラスの実力を持つアーティストです。

伝説的な指揮者クラウディオ・アバドに才能を認められ、マーラー・チェンバー・オーケストラの首席奏者として20年という長きにわたり活躍。欧州の名門オーケストラでも数多くの客演を重ね、その美しい音色で聴衆を魅了し続けてきました。

本記事では、吉井瑞穂さんの音楽家としての歩み、オーボエという楽器の魅力、そして世界の第一線で活躍するために必要なものについて、詳しくご紹介していきます。

オーボエという楽器の魅力

オーケストラの「心臓」と呼ばれる理由

オーボエは、オーケストラにおいて特別な役割を担う楽器です。コンサートの開始前、オーケストラ全体がチューニングをする際、基準音を出すのがオーボエ。その透き通るような「ラ」の音を合図に、すべての楽器が音を合わせていきます。

なぜオーボエなのか。それは、オーボエの音程が安定していて、音色が明瞭だからです。木管楽器の中でも特に音の立ち上がりが鮮明で、大編成のオーケストラの中でもはっきりと聞き取ることができます。

繊細で表現力豊かな音色

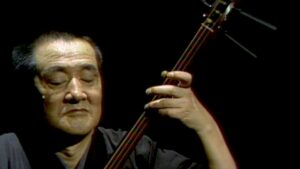

オーボエの音色は、しばしば「哀愁を帯びた」「人間の声に最も近い」と表現されます。ダブルリード(二枚の薄い葦でできたリード)を振動させて音を出すという構造が、この独特の音色を生み出しています。

明るく華やかな旋律から、深い悲しみを表現する叙情的なフレーズまで、オーボエの表現力の幅は驚くほど広いのです。モーツァルトやベートーヴェン、マーラーといった作曲家たちが、重要なソロパートをオーボエに託してきたのも、この楽器の特別な魅力を理解していたからでしょう。

演奏の難しさ

美しい音色を持つ一方で、オーボエは「世界で最も難しい楽器」の一つとも言われています。息の圧力や量を繊細にコントロールする必要があり、わずかな変化が音程や音色に大きく影響します。

また、演奏者自身がリードを手作りし、調整するという作業も欠かせません。気温や湿度によってリードの状態が変わるため、常に最適な状態を保つには高度な技術と経験が必要です。こうした難しさを克服し、美しい音楽を奏でることができるのは、真の実力を持った演奏家だけなのです。

吉井瑞穂さんの経歴とキャリア

クラウディオ・アバドとの出会い

吉井瑞穂さんのキャリアにおいて、最も重要な転機となったのが、20世紀を代表する巨匠指揮者クラウディオ・アバドとの出会いでした。

アバドは、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団やウィーン国立歌劇場の音楽監督を務め、世界中で尊敬を集めた指揮者です。彼は単に技術が優れているだけでなく、音楽に対する深い理解と、若い才能を育てることに情熱を注いだ教育者でもありました。

そのアバドが吉井さんの才能を見出し、自ら創設したマーラー・チェンバー・オーケストラに招いたことは、彼女の実力が世界レベルであることの証明でした。

マーラー・チェンバー・オーケストラでの20年

マーラー・チェンバー・オーケストラ(MCO)は、アバドが若手音楽家の育成を目的として2000年に創設したオーケストラです。ヨーロッパ各国の音楽院を卒業した優秀な若手演奏家たちで構成され、柔軟で革新的な演奏スタイルが特徴です。

吉井さんは、このオーケストラの首席オーボエ奏者として20年間活躍しました。20年という長期間にわたり首席奏者の地位を維持することは、並大抵のことではありません。常にハイレベルな演奏を求められる環境で、技術と音楽性を磨き続けてきた証です。

MCOでは、アバドをはじめ、世界的な指揮者たちとの共演を重ね、ベートーヴェンやブラームス、マーラーといった名曲の数々を演奏してきました。室内オーケストラならではの緊密なアンサンブルの中で、吉井さんのオーボエは重要な役割を担い、多くの聴衆を魅了してきました。

欧州の名門オーケストラでの客演

マーラー・チェンバー・オーケストラでの活動に加えて、吉井さんは数多くの名門オーケストラに客演しています。客演とは、通常のメンバーではない演奏家が特別に招かれて演奏することで、高い評価と信頼がなければ実現しません。

ヨーロッパのクラシック音楽界は、伝統と格式を重んじる世界です。その中で日本人演奏家が客演奏者として招かれることは、実力が国際的に認められている証拠です。吉井さんは、持ち前の技術力と音楽性、そして謙虚で真摯な姿勢で、各地のオーケストラから厚い信頼を得てきました。

世界で活躍する日本人演奏家として

言語や文化の壁を越えて

海外で音楽家として活動することは、楽器の演奏技術だけでなく、言語や文化の違いを乗り越える必要があります。ヨーロッパのオーケストラでは、リハーサルでのコミュニケーションが非常に重要です。指揮者やほかの演奏者との意思疎通がスムーズでなければ、素晴らしい演奏は生まれません。

吉井さんは、こうした環境の中で20年以上にわたり活躍してきました。それは、音楽を通じた普遍的なコミュニケーション能力と、異文化を理解し尊重する姿勢があったからこそでしょう。

日本人としてのアイデンティティ

世界を舞台に活躍する日本人演奏家は、しばしば「日本らしさ」と「国際性」のバランスについて考えさせられます。西洋クラシック音楽という枠組みの中で、日本人としてのアイデンティティをどう表現するか。

吉井さんの演奏には、繊細さと丁寧さ、そして謙虚さという、日本文化に根ざした美質が感じられるという声があります。同時に、ヨーロッパで長年培ってきた音楽観や表現力も融合し、独自の音楽世界を作り上げています。

オーボエ演奏の技術的側面

リード作りの重要性

前述したように、オーボエ奏者にとってリード作りは演奏と同じくらい重要な仕事です。プロの演奏家は、自分の音色や演奏スタイルに合わせて、リードを一から手作りします。

葦を削る角度や厚さ、長さのわずかな違いが、音色や音程、吹きやすさに大きく影響します。吉井さんも、長年の経験から自分に最適なリード作りの技術を確立してきたはずです。

息のコントロール

オーボエは管が細く、息の出口が小さいため、演奏中に肺に空気が溜まりやすい楽器です。そのため、適切なタイミングで息を吐き出し、新鮮な空気を吸う技術が必要です。

また、音の強弱や音色の変化をつけるためには、息の圧力や速度を瞬時に調整する能力が求められます。こうした高度な呼吸法を身につけるには、長年の訓練が必要です。

アンサンブル能力

オーケストラでの演奏において、アンサンブル能力は非常に重要です。特に首席奏者は、セクション全体をまとめる役割も担います。

吉井さんは、マーラー・チェンバー・オーケストラという室内オーケストラで長年活動してきました。室内オーケストラは大編成のオーケストラに比べて一人ひとりの責任が大きく、より緊密なアンサンブルが求められます。この経験が、吉井さんの音楽性をさらに深めたことは間違いありません。

オーボエの名曲とレパートリー

協奏曲の魅力

オーボエ協奏曲は、バロック時代から現代まで数多くの作曲家によって書かれています。モーツァルトの「オーボエ協奏曲 ハ長調」は、最も有名な作品の一つで、明るく優雅な旋律が魅力です。

リヒャルト・シュトラウスの「オーボエ協奏曲」は、20世紀の作品ながらロマンティックで美しい旋律に満ちています。こうした名曲を演奏する際、演奏家の技術と音楽性が如実に表れます。

オーケストラでのソロパート

オーボエは、交響曲やオペラの中でも重要なソロパートを任されることが多い楽器です。ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」の第2楽章では、オーボエの哀愁を帯びた旋律が印象的です。

マーラーの交響曲では、オーボエにドラマティックで感情豊かなソロが書かれています。吉井さんは、マーラー・チェンバー・オーケストラでマーラーの作品を数多く演奏してきたはずで、その経験は彼女の音楽家としての深みを増したでしょう。

室内楽の世界

オーボエは室内楽でも活躍します。木管五重奏(フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴット)や、弦楽器との組み合わせなど、様々な編成で演奏されます。

室内楽は、少人数での演奏だからこそ、一人ひとりの個性や音楽性が際立ちます。吉井さんの室内楽演奏も、きっと繊細で美しい音楽世界を作り出していることでしょう。

音楽を通じた国際交流

文化の架け橋として

クラシック音楽は、言葉の壁を越えて人々の心をつなぐ力を持っています。吉井さんのような日本人演奏家が世界で活躍することは、音楽を通じた国際交流の素晴らしい例です。

ヨーロッパの聴衆に日本人演奏家の素晴らしさを伝え、日本の音楽ファンに世界の一流の音楽を届ける。そうした役割を担っていることも、世界で活躍する演奏家の大きな意義です。

次世代への影響

吉井さんの活躍は、音楽を志す若い世代にとって大きな励みとなります。「日本人でも世界のトップで活躍できる」という希望を与え、夢を追いかける勇気を与えてくれます。

クラシック音楽の世界は競争が厳しく、プロとして成功することは容易ではありません。しかし、吉井さんのように才能と努力、そして謙虚さを持って挑戦し続ければ、道は開けるということを示してくれています。

まとめ:美しい音色が紡ぐ物語

吉井瑞穂さんは、オーボエという楽器の魅力を最大限に引き出し、世界中の聴衆を魅了してきました。クラウディオ・アバドという偉大な音楽家に認められ、マーラー・チェンバー・オーケストラの首席奏者として20年間活躍し、数々の名門オーケストラに客演してきた経歴は、彼女の実力と人柄を物語っています。

オーボエの透明で美しい音色は、人の心に直接語りかける力を持っています。その音色を通じて、作曲家の意図や感情を伝え、聴衆と音楽的な対話を交わす。それこそが演奏家の使命であり、喜びでもあるのでしょう。

今後も吉井さんの演奏活動に注目し、オーボエという素晴らしい楽器の魅力を多くの人に知ってもらえることを願っています。機会があれば、ぜひ生の演奏に触れ、その美しい音色を体験してみてください。きっと、クラシック音楽の新たな魅力に気づくはずです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4debc1cb.8fe3f963.4debc1cc.24af201e/?me_id=1427510&item_id=10016336&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famn-onlineshop%2Fcabinet%2Fimgss016%2Fsicc-40278.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント