はじめに – 理想と現実の狭間で

20世紀最大の社会実験とも呼ばれるソビエト連邦。レーニンが掲げた労働者と農民のユートピアは、一時期は世界中の人々に希望を与え、資本主義に代わる新しい社会システムとして期待されました。しかし、その壮大な理想は最終的に崩壊へと向かいます。本記事では、ロシア革命から冷戦時代、そしてソ連崩壊に至るまでの歴史的プロセスを詳しく解説します。

レーニンのユートピア構想 – ロシア革命が目指したもの

支配階級の打倒と新しい社会秩序

1917年、ウラジーミル・レーニン率いるボリシェヴィキは、ロシア革命を通じて既存の支配階級を打倒しました。レーニンが描いたビジョンは明確でした。それは、皇帝や貴族、資本家といった特権階級が支配する社会を終わらせ、労働者(プロレタリアート)と農民が真の権力を握る社会を建設することでした。

マルクス・レーニン主義の理論に基づき、私有財産制度を廃止し、生産手段を国有化することで、搾取のない平等な社会が実現できると信じられていました。「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」という理想的な共産主義社会の実現が、革命の最終目標だったのです。

内戦を経て確立される社会主義体制

しかし、理想の実現には多くの困難が伴いました。ロシア内戦(1918-1922)では、赤軍(ボリシェヴィキ)と白軍(反革命勢力)の間で激しい戦闘が繰り広げられました。数百万人もの犠牲者を出しながらも、最終的に赤軍が勝利し、1922年にソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が正式に成立します。

レーニンは新経済政策(NEP)を導入し、一時的に市場経済的要素を取り入れることで荒廃した経済の再建を図りました。しかし、1924年にレーニンが死去すると、スターリンが権力を掌握し、ソ連は新たな段階へと進んでいきます。

世界恐慌と社会主義への期待 – 資本主義の危機が生んだ希望

1929年の大恐慌がもたらした思想的転換

1929年10月、ニューヨーク株式市場の大暴落をきっかけに世界恐慌が発生しました。アメリカを震源地として、世界中の資本主義国が未曾有の経済危機に陥ります。失業率は急上昇し、銀行は次々と破綻、人々は職を失い、路頭に迷いました。

特にアメリカでは失業率が25%を超え、ドイツでは30%を超える地域も出現しました。資本主義の自己調整機能への信頼は完全に失われ、多くの知識人や労働者たちは「資本主義は終わった」と感じるようになります。

ソ連の計画経済が示した可能性

この混乱の最中、ソ連は独自の道を歩んでいました。スターリンの指導のもと、5カ年計画に基づく計画経済が推進され、重工業化と農業集団化が急速に進められました。世界恐慌の影響をほとんど受けず、工業生産は着実に増加していたのです。

西側諸国が大量失業と経済の停滞に苦しむ中、ソ連は完全雇用を実現し、経済成長を続けているように見えました。この対照的な状況は、多くの人々に「社会主義こそが未来だ」という確信を与えました。イギリスの経済学者や、アメリカの進歩的知識人たちの中にも、ソ連型の計画経済に注目する者が増えていきます。

第二次世界大戦の勝利 – ファシズムへの勝利が与えた正統性

独ソ戦と赤軍の勝利

1941年6月、ナチス・ドイツがソ連に侵攻し、史上最大規模の陸上戦である独ソ戦が始まりました。初期にはドイツ軍の圧倒的な進撃に苦しめられたソ連でしたが、スターリングラードの戦い(1942-1943)を転機として反撃に転じます。

モスクワ、レニングラード(現サンクトペテルブルク)、スターリングラード(現ヴォルゴグラード)での激戦を経て、赤軍は徐々にドイツ軍を押し戻していきました。1945年5月、ついにベルリンが陥落し、ヨーロッパでの戦争は終結します。

圧倒的な犠牲と獲得した威信

第二次世界大戦でソ連が支払った代償は甚大でした。軍人・民間人合わせて2000万人以上が命を落とし、国土は荒廃しました。しかし、この途方もない犠牲と引き換えに、ソ連は国際社会における揺るぎない地位を獲得します。

ファシズムという「絶対悪」を打ち倒した国として、ソ連は道徳的正統性を手に入れました。西側諸国でも、ソ連への評価は劇的に向上します。戦時中の同盟関係もあり、社会主義体制に対する偏見は大きく和らぎました。

東欧への社会主義圏の拡大 – 衛星国家の建設

ヤルタ体制と東欧の「解放」

1945年2月のヤルタ会談では、米英ソの首脳が戦後秩序について協議しました。この会談の結果、事実上、東欧はソ連の勢力圏として認められることになります。赤軍が「解放」した東欧諸国では、次々と共産党政権が樹立されていきました。

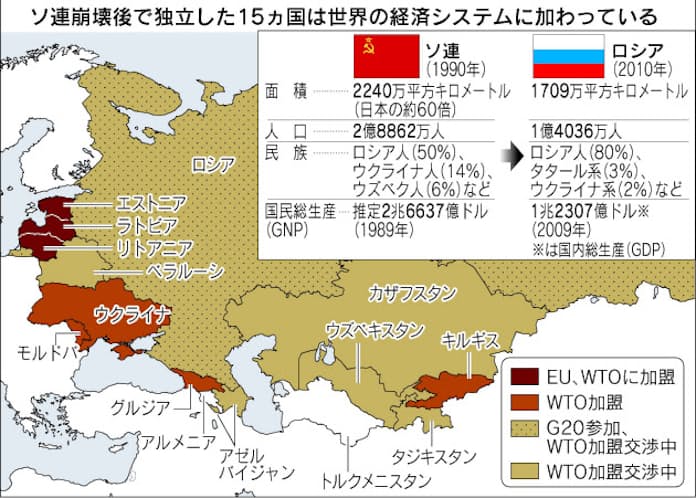

ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、東ドイツ(ドイツ民主共和国)など、東欧全域が社会主義化されます。これらの国々は「人民民主主義」体制を採用し、ソ連をモデルとした政治・経済システムを導入しました。

鉄のカーテンと東側ブロックの形成

1946年、ウィンストン・チャーチルは「鉄のカーテンが大陸を横切って降ろされた」と演説し、ヨーロッパの分断を表現しました。1949年にはソ連を中心とする相互経済援助会議(コメコン)が設立され、1955年にはワルシャワ条約機構(WTO)が結成されます。

東欧諸国は形式的には独立国でしたが、実質的にはソ連の強い影響下に置かれた衛星国家でした。各国の共産党はモスクワの指導を受け、ソ連型の計画経済と一党独裁体制を維持しました。社会主義陣営は、地理的にも思想的にも巨大なブロックとして世界地図に現れたのです。

宇宙開発競争での優位 – 科学技術大国としてのソ連

スプートニク・ショックとガガーリンの偉業

1957年10月4日、ソ連は世界初の人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げに成功しました。この出来事はアメリカ社会に大きな衝撃を与え、「スプートニク・ショック」と呼ばれます。技術力で世界をリードしていると自負していたアメリカが、ソ連に先を越されたのです。

さらに1961年4月12日、ユーリイ・ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功します。「地球は青かった」という彼の言葉は世界中に広まり、ソ連の科学技術力の高さを印象づけました。これらの成功は、社会主義体制が科学技術の発展においても優れているという宣伝材料となりました。

教育と科学への投資

ソ連の宇宙開発の成功は偶然ではありませんでした。革命後、ソ連は教育と科学研究に莫大な投資を行っていました。識字率は劇的に向上し、理工系教育が重視されました。科学者やエンジニアは社会的に高く評価され、優遇されました。

ロケット工学者セルゲイ・コロリョフをはじめとする優秀な科学者たちが、国家の全面的な支援のもとで研究を進めることができました。これは計画経済のもとで、国家が戦略的に資源を配分できる利点を示すものでもありました。

ユートピアの陰で – 見えなかった現実

理想と現実のギャップ

しかし、輝かしい成果の陰には、深刻な問題が隠されていました。スターリン時代の大粛清(1930年代)では、数百万人が処刑されるか、強制収容所(グラグ)に送られました。反対派だけでなく、一般市民や共産党員までもが恐怖政治の犠牲となりました。

農業集団化の過程では、ウクライナを中心に大飢饉(ホロドモール)が発生し、数百万人が餓死しました。これは政策の失敗であると同時に、意図的な側面もあったとされています。

計画経済の非効率性

計画経済は表面的には安定しているように見えましたが、実際には深刻な非効率性を抱えていました。中央集権的な計画では、消費者のニーズに柔軟に対応できず、慢性的な物資不足が常態化していました。

工場では生産目標を達成することが最優先され、品質は二の次でした。イノベーションは抑制され、技術革新のスピードは西側に比べて遅れていきました。宇宙開発や軍事技術では成果を上げていましたが、民生品の質と量は十分ではありませんでした。

東欧での抵抗運動

東欧諸国では、ソ連の支配に対する抵抗運動が度々発生しました。1956年のハンガリー動乱、1968年のプラハの春など、自由化や改革を求める動きがありましたが、いずれもソ連軍の介入によって鎮圧されました。

これらの事件は、東欧の社会主義体制が民衆の自発的な支持ではなく、軍事力によって維持されていることを明らかにしました。「労働者の楽園」という宣伝とは裏腹に、多くの市民が体制に不満を抱いていたのです。

停滞の時代とペレストロイカ – ユートピアの終焉へ

ブレジネフ時代の停滞

1964年にフルシチョフが失脚し、レオニード・ブレジネフが政権を握ると、ソ連は「停滞の時代」に入ります。経済成長率は鈍化し、技術革新は停滞しました。西側では情報革命が始まっていましたが、ソ連は旧来の重工業中心の経済構造から脱却できませんでした。

官僚主義が蔓延し、腐敗が深刻化しました。共産党幹部は特権を享受し、一般市民との格差が広がりました。「万人が平等」という理想とはかけ離れた現実がありました。

ゴルバチョフの改革とソ連崩壊

1985年、ミハイル・ゴルバチョフが最高指導者に就任すると、ペレストロイカ(改革)とグラスノスチ(情報公開)が推進されました。しかし、改革は予想外の結果をもたらします。情報公開によって、体制の矛盾や過去の犯罪が明らかになり、共産党への信頼は失墜しました。

1989年、東欧諸国で民主化革命が連鎖的に発生し、ベルリンの壁が崩壊します。そして1991年12月、ソビエト連邦は正式に解体されました。レーニンが掲げたユートピアの夢は、74年の歴史に幕を下ろしたのです。

おわりに – 歴史から学ぶべき教訓

ソ連の興亡は、理想と現実、イデオロギーと人間性の関係について多くの示唆を与えてくれます。平等で公正な社会を目指すという理想自体は崇高なものでしたが、その実現手段には重大な欠陥がありました。

個人の自由を抑圧し、中央集権的な管理を徹底することで、かえって非効率性と不平等を生み出してしまいました。一党独裁体制は腐敗を生み、権力の暴走を許しました。「ユートピア」を強制的に実現しようとする試みは、しばしばディストピアを生み出すという皮肉な結果となったのです。

21世紀の私たちは、この歴史から何を学ぶべきでしょうか。理想を追求することの重要性と同時に、その実現には民主主義、法の支配、人権の尊重といった価値が不可欠であることを、ソ連の歴史は教えてくれています。完璧な社会システムは存在せず、常に改善と修正を続けることこそが、より良い社会への道なのかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1087c65e.d261fbdb.1087c65f.3da0bb53/?me_id=1213310&item_id=20506413&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0968%2F9784065260968_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント