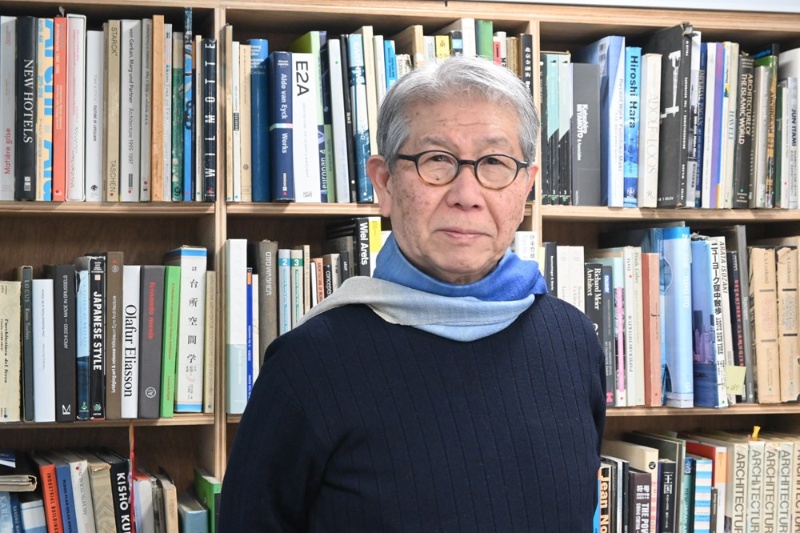

はじめに:今注目すべき日本人建築家・山本理顕

2024年3月、「建築界のノーベル賞」と称されるプリツカー賞に、日本人建築家・山本理顕氏が選ばれました。これは日本人として9人目の快挙であり、日本は世界で最も多くのプリツカー賞受賞者を輩出する国となりました。

現在、横須賀美術館では「山本理顕展 コミュニティーと建築」(2025年11月3日まで開催)が行われており、50年にわたる彼の設計活動を約60点の模型や図面、スケッチを通して見ることができます。しかも、会場となる横須賀美術館そのものが山本理顕氏の代表作という贅沢な展覧会です。

本記事では、建築を通じて人々のつながりを創り出す山本理顕の魅力について、その設計思想や代表作品を通じて詳しくご紹介します。

山本理顕とは?プロフィールと経歴

山本理顕(やまもと りけん)は1945年生まれの日本を代表する建築家です。1973年に山本理顕建築設計事務所(現・山本理顕設計工場)を設立し、以来50年にわたって独自の建築思想を追求し続けてきました。

同世代には伊東豊雄氏や安藤忠雄氏など、世界的に著名な建築家が名を連ねていますが、山本氏は「気配りの建築家」としてその独自のポジションを確立しています。

彼の建築は日本国内にとどまらず、スイス・チューリヒ空港の複合商業施設「THE CIRCLE」など、海外でも数多くのプロジェクトを手がけています。また、建築家の地位向上や設計者選定制度の確立にも熱心に取り組み、必要とあれば訴訟も辞さない姿勢で知られる、信念の人でもあります。

山本理顕の建築哲学:「閾(しきい)」という概念

パブリックとプライベートの境界を問い直す

山本理顕の建築思想を理解する上で最も重要なキーワードが「閾(しきい)」です。これは建築におけるパブリック(公共性)とプライベート(私的空間)の境界を表す概念で、山本氏はこの境界を単なる分断線としてではなく、地域社会とのつながりを生み出す豊かな空間として重要視しています。

従来の日本の住宅や建築では、プライバシーを守るために内と外を明確に区切る傾向が強くありました。しかし山本氏は、その境界をあえて曖昧にし、開かれた空間を創り出すことで、住む人々だけでなく周辺のコミュニティ全体を豊かにする建築を目指してきたのです。

「地域社会圏」という未来のコミュニティ像

山本理顕が提唱するもう一つの重要な概念が「地域社会圏」です。これは、地域と個人の関係性を再構築し、新しい形のコミュニティを建築を通じて実現しようという考え方です。

現代社会では核家族化や都市化が進み、地域コミュニティのつながりが希薄になっています。山本氏は建築という手段を通じて、人々が自然につながり、支え合えるような新しい社会のあり方を模索し続けています。この先見性に富んだ思想が、プリツカー賞受賞につながったと言えるでしょう。

山本理顕の代表作品

横須賀美術館(2007年)

東京湾を望む観音崎公園の中に位置する横須賀美術館は、山本理顕の代表作中の代表作です。「環境全体が美術館」をテーマに、周囲の海や森と調和する開放的な設計が特徴です。

建物の大部分を地下に埋め込むことで地上部の高さを抑え、周囲の自然環境との一体感を生み出しています。天井や内壁には丸窓が不規則にくり抜かれ、自然光が美しく差し込む構造になっており、塩害防止用のガラスで覆った二重構造を採用しています。

一日500〜700隻もの船が行き交う東京湾を望む絶景ポイントに建つこの美術館は、展覧会目的だけでなく、広い芝生広場や桜、あじさいなどの花を楽しめる空間としても市民に愛されています。まさに地域コミュニティの文化的拠点となっている建築と言えるでしょう。

公立はこだて未来大学(2000年)

北海道函館市にある公立はこだて未来大学も、山本理顕の重要な代表作の一つです。この大学建築では、開放的なガラス張りの空間が特徴的で、学生や教員が自然に交流できる場が随所に設けられています。

教育施設という場において、学びとコミュニケーションを促進する空間デザインが高く評価されました。

埼玉県立大学(1999年)

埼玉県越谷市に建つ埼玉県立大学も山本理顕の代表作として知られています。保健医療福祉の専門職を育成する大学として、異なる専門分野の学生や教員が交流しやすい開放的な空間設計が施されており、山本氏の「コミュニティ創出」という思想が色濃く反映されています。

熊本県営保田窪第一団地(1991年)

110世帯の鉄筋コンクリート造の集合住宅である熊本県営保田窪第一団地は、くまもとアートポリス事業の一環として建設されました。

従来の公営住宅のイメージを一新する開放的な設計で、住民同士のコミュニケーションを促進する共用スペースの配置など、集合住宅における新しいコミュニティのあり方を提示した作品です。

THE CIRCLE(スイス・チューリヒ)

スイス・チューリヒ空港に隣接する複合商業施設「THE CIRCLE」は、山本理顕の国際的な評価を決定づけた作品の一つです。ホテル、オフィス、商業施設、医療施設などが融合した大規模プロジェクトで、公共空間と私的空間が重なり合う「閾」の概念が見事に表現されています。

山本理顕建築の特徴

ガラスで覆われたスタイリッシュなデザイン

山本理顕の建築作品を見ると、ガラスを多用した箱型のスタイリッシュなデザインが目を引きます。ガラスという素材は、内と外の境界を視覚的に溶かし、空間に透明性と開放感をもたらします。これは彼の「閾」の思想を具現化するための重要な手法なのです。

開放的な空間づくり

閉じられた空間ではなく、人々が自然に集い、交流できる開放的な空間を創り出すことが、山本建築の大きな特徴です。廊下やロビーといった移動のための空間も、単なる通路ではなく、人々が立ち止まり、会話が生まれる場所として設計されています。

自然環境との調和

横須賀美術館に代表されるように、周囲の自然環境を活かし、建築と自然が調和する設計も山本理顕の特徴です。建築が自然を支配するのではなく、自然の中に溶け込むような謙虚な姿勢が、彼の作品から感じられます。

コミュニティを育む仕掛け

最も重要な特徴は、建築を通じてコミュニティを育む仕掛けが随所に散りばめられていることです。人々が出会い、つながり、支え合える空間をデザインすることで、建築が社会を変える力を持つことを実証してきました。

なぜ今、山本理顕が注目されるのか

時代が求めるコミュニティ再生

コロナ禍を経験した私たちは、人と人とのつながりの大切さを改めて実感しました。同時に、孤独や孤立といった社会問題も深刻化しています。こうした時代背景の中で、40年以上も前から「コミュニティ創出」を建築の中心テーマとして追求してきた山本理顕の先見性が、今まさに世界的に評価されているのです。

持続可能な社会への貢献

山本理顕の建築思想は、単に美しい建物を造るだけでなく、人々の暮らしや社会のあり方そのものを見つめ直すものです。持続可能な社会を実現するためには、経済や環境だけでなく、人々のつながりやコミュニティの再生が不可欠です。その意味で、山本建築は持続可能な未来への重要なヒントを提供してくれています。

建築家の社会的役割の再定義

山本氏は建築家の職能と社会的役割についても深く考察し、行動してきました。設計料の未払い問題で訴訟を起こすなど、建築家の権利を守るための活動にも積極的です。建築家という職業の地位向上にも貢献してきた彼の姿勢は、次世代の建築家たちにとっても大きな指針となっています。

「山本理顕展 コミュニティーと建築」展の見どころ

現在横須賀美術館で開催中の「山本理顕展 コミュニティーと建築」は、彼の50年にわたる設計活動を総合的に紹介する過去最大規模の展覧会です。

約60点の模型、図面、スケッチが集結

展覧会では、初期作品から最新プロジェクトまで、約60点もの模型や図面、スケッチ、ドローイングを通じて、山本理顕の思考プロセスと建築思想の変遷を辿ることができます。

実作の中で体感する展覧会

何より特別なのは、会場となる横須賀美術館自体が山本理顕の代表作であるという点です。展覧会を見ながら、同時に実際の建築空間を体験できる贅沢な機会は滅多にありません。海と森に囲まれた美術館の開放的な空間を実際に歩きながら、「閾」や「地域社会圏」といった概念を肌で感じることができるでしょう。

展覧会概要

- 会期: 2025年7月19日(土)〜11月3日(月・祝)

- 会場: 横須賀美術館(神奈川県横須賀市鴨居4-1)

- アクセス: 京急「馬堀海岸」駅からバス約10分

東京湾を望む絶景の中で、日本を代表する建築家の思想に触れられる貴重な機会です。建築に興味がある方はもちろん、これからのコミュニティのあり方を考えたい方にもぜひ訪れていただきたい展覧会です。

まとめ:建築から始まる未来のコミュニティ

山本理顕という建築家の魅力は、美しい建物を造るだけでなく、建築を通じて人々のつながりや社会のあり方を真剣に考え、実践してきた点にあります。

「閾(しきい)」という概念で示される、パブリックとプライベートの境界を豊かな空間として捉える視点。「地域社会圏」という新しいコミュニティ像の提示。そして何より、建築が人々を幸せにし、社会を変える力を持つという信念。これらすべてが、50年という長い歳月をかけて一貫して追求されてきました。

2024年のプリツカー賞受賞は、こうした山本理顕の建築哲学が世界的に認められた証です。そして今、横須賀美術館で開催されている展覧会は、その思想の全貌に触れられる貴重な機会となっています。

建築は私たちの日常を形作り、人々の出会いや関係性を生み出す舞台です。山本理顕の建築を知ることは、これからの社会のあり方、コミュニティのあり方を考えるヒントになるはずです。ぜひ横須賀美術館を訪れ、建築が創り出す未来のコミュニティを体感してみてください。

関連展覧会情報

記事冒頭でご紹介した他の注目展覧会も、この機会に訪れてみてはいかがでしょうか。

- 「風景へのまなざし」(浜松市秋野不矩美術館、〜11/9)

- 「戦後は続くよどこまでも」(写大ギャラリー、〜11/5)

- 「山王美術館コレクションでつづる女性画家たち展」(山王美術館、〜2026/1/31)

- 「北斎をめぐる美人画の系譜」(すみだ北斎美術館、〜11/24)

それぞれ異なるテーマで日本の美術と文化の魅力を伝える展覧会です。芸術の秋を存分に楽しみましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/111e5aa1.89859959.111e5aa2.a5c83ec4/?me_id=1285657&item_id=11374749&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00608%2Fbk4062586002.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント